みなさんこんにちは♪

奈良香芝市にある自費リハビリ施設

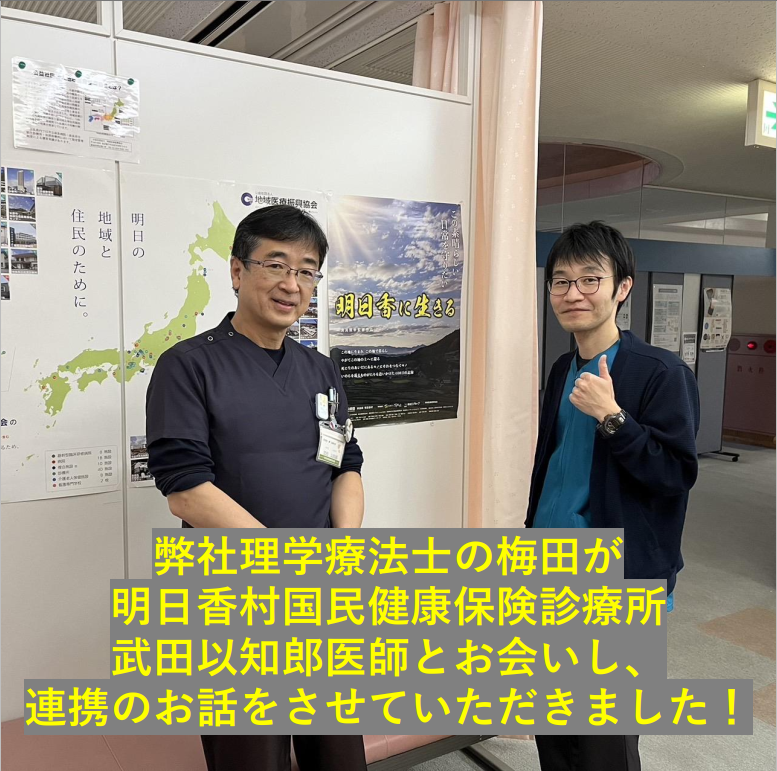

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)理学療法士の梅田です。

お陰様で2025年7月15日で開設から7年目を迎えます。この6年間で奈良県を中心に大阪、兵庫、京都、和歌山、三重など関西中から脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)の後遺症やパーキンソン病、脊髄小脳変性症などにお悩みの方からお問合せを頂き、延べ7,000人以上のお客様とリハビリをご一緒させていただきました!

大変多くの脳疾患にお悩みの方々のお力になれたことを嬉しく思います。

現在は、この笑顔や喜びの輪をアジアに広げるべく、「ASIAに新しい価値提供を!」をテーマにアジア圏の脳梗塞、脳出血などの後遺症にお悩みの方々を受け入れるスキーム構築を進めております。

さて、そんな脳梗塞リハビリミライズから本日は皆さまへ

「外反母趾」

についてお話をさせていただければと思います。

ぜひ最後までお付き合いください。

外反母趾(がいはんぼし)とは、足の親指(母趾)が外側(小指側)に曲がり、中足骨の付け根(母趾球部)に骨の盛り上がり、いわゆるバニオン(第1中足趾節関節の内側または背側の軟部組織の限局性腫脹)が生じる変形性疾患です。もともとの足の構造や遺伝的な素因に加え、長時間にわたり狭い先がある靴やヒールの高い靴を履くことなど、足に負担がかかる生活習慣が影響して、母指の付け根に異常な圧力がかかり変形が進行します。

【原因】 外反母趾の発症には複数の要因が絡んでいます。まず遺伝的要因や足の形状(中足骨の形状や母趾の付け根の関節の安定性)が基礎にあり、そこに外部からの過度な負担が加わることで病態が進行します。特に、足に合わない(狭い・先の細い)靴の着用は重要な外因とされ、女性に多い背景の一端を担っています。また、歩行時の足の使い方や体重増加、長時間の立ち仕事なども発症リスクを上げるとされています。

【症状と進行】 初期の段階では、靴の中で親指が圧迫されることによる軽度の痛みや違和感、時折の腫れが見られます。病状が進むと、歩行時の摩擦や関節周囲の炎症が悪化し、慢性的な痛み、足の疲労、さらには歩行障害を引き起こすことがあります。また、変形が固定化すると、外反の角度が大きくなり、周囲の軟部組織(靭帯・腱)が引き延ばされて足全体のバランスにも影響を及ぼすため、合併症として関節炎や神経障害が発現する場合もあります。

【診断方法】 診断は、患者さんの症状の聴取と視診、そして足の形状の確認に加え、X線検査による骨の位置や角度(ハルックス・バルガス角)の測定で行われます。これにより、変形の程度(軽度~重度)が評価され、今後の治療方針(保存療法か手術療法か)が決定されます。多くの場合、複数の段階に分けた分類(初期・中期・末期)が用いられ、症状の程度や機能障害に応じた治療が計画されます。

【治療と予防】 外反母趾の治療は、患者さんの症状の重さや変形の程度、生活の質への影響などに応じて、主に保存療法と手術療法の2つのアプローチに分かれます。

・保存療法:軽度または初期の段階では、足に負担をかけない靴の選択(幅広・低ヒールの靴)、インソールやパッドによる衝撃吸収、足のストレッチやエクササイズ、抗炎症薬の内服などが中心です。これにより、痛みの軽減や進行の抑制が期待できます。

・手術療法:保存療法で効果が得られない、または変形が重度の場合は手術が検討されます。手術法には、骨切り術や軟部組織の調整など、患者さんの状態に合わせた様々な方法があり、正確な診断と段階に応じた適切な手術計画が必要となります。

それぞれの治療法について、以下に詳しくご説明します。

1. 保存療法

目的:保存療法は、痛みの緩和や進行の抑制、日常生活での機能維持を目指します。軽症から中等症の段階で最初に試みられる方法で、患者さんごとに合った治療計画が立てられます。

具体的な方法:

- 靴の見直しと足のサポート:靴選びは最も基本的な対策です。先が狭い靴や高いヒールは、母趾に余計な圧力をかけるため、足に十分な余裕がある幅広い靴、低いヒールの靴を選ぶことが推奨されます。また、カスタムメイドまたは市販のインソールやバニオンパッド、テーピングを利用して、足のアライメントを補正し、局所の負担を軽減します。

- 物理療法と運動療法:足の筋力強化や柔軟性の向上を図るエクササイズやストレッチングは、関節周囲の安定性を高め、痛みの軽減に寄与します。加えて、アイシングや超音波治療などの物理療法を用いて、炎症を抑えるとともに症状の進行を遅らせる試みも行われます。

- 薬物療法:痛みや炎症が強い場合には、消炎鎮痛剤などの内服薬や外用薬が投与され、症状管理の一環として活用されます。

これらの方法は、外反母趾の早期段階や軽症例で特に有効で、日常生活に支障が出ない程度にまで改善を目指すものです。

2. 手術療法

目的:保存療法で効果が得られない、または変形が重度で痛みや歩行障害など日常生活に顕著な影響を及ぼす場合、手術療法が検討されます。手術の目的は、変形した足の構造を矯正し、痛みの原因となる摩擦や異常な圧力を解消することにあります。

代表的な手術法:

- 骨切り術:第一中足骨または母趾の根元の骨を切断し、再配置する方法です。具体的には「シェブロン法」、「スキャフォル法」、「アキン法」などがあり、変形の程度や関節の状態に合わせて選択されます。骨の位置を正しく再配置した後は、通常プレートやスクリューで固定し、骨が安定的に癒合するように導きます。

- 軟部組織の調整:骨の位置調整に加えて、母趾付近の靭帯や腱のバランスを整えるための処置が行われる場合もあります。これにより、正しいアライメントが維持されやすくなり、再発リスクの低減にもつながります。

- 最小侵襲手術:近年は、切開部位を可能な限り小さくする経皮的(ペルカッテーン)手術が開発されています。これにより、術後の回復期間が短縮され、創傷や軟部組織へのダメージも減らすことが期待されます。

術前・術後の管理:

- 術前評価: 足のX線検査や臨床評価により、変形の程度、関節の可動性や炎症の有無、関節炎などの併発症の有無などを詳細に調べ、最適な手術法が選択されます。

- 術後のリハビリテーション: 手術後は、一定期間の足の固定やサポートが必要とされ、早期からのリハビリテーションや適切な靴選びが重要です。これにより、治癒過程での再発や追加合併症の防止が図られます。

手術療法は、患者さんの状態やライフスタイルに合わせた個別対応が求められるため、経験豊富な整形外科医や足病専門医と十分な相談の上で決定されます。

予防の面では、早期に異常を認識し、足に合った靴を履くことや日常的なストレッチ、適正な体重管理などが重要です。加えて、歩行や姿勢の改善を図ることで、足への無駄な負担を減らす対策を行いましょう。

3. 治療の選択と今後の展望

個別対応の重要性:外反母趾の治療法は一律ではなく、症状の重症度、年齢、活動レベル、足の解剖学的特徴、そして患者さんのライフスタイルに応じた個別対応が非常に重要です。初期段階での保存療法による管理が好ましいものの、進行度合いや痛みの程度に応じて早期に手術療法に移行するケースもあります。

最新の治療動向:現在は、従来の手術法に加え、最小侵襲手術やカスタマイズされたインソール、3Dプリンタを用いた個別対応の足底板など、最新技術を活用した治療法も登場しており、これらは今後の治療成績向上に寄与すると期待されています。また、術後のリハビリテーションプログラムの充実も、早期回復と再発予防のために重要な要素です。

まとめ

外反母趾の治療は、初期の段階では足に合う靴の着用、インソールや理学療法、薬物療法などの保存療法が主流です。しかし、症状が進行し生活に大きな支障をきたす場合は、骨切り術や軟部組織の調整などを中心とした手術療法が検討されます。どちらの方法も、正確な診断と個々の生活背景に基づく治療計画の策定が不可欠です。ご自身の状態に応じた最適な治療を行うために、専門医との十分な相談が大切です。

いかがでしたか?

みなさまの健幸の一助になれたなら幸いです。

引き続き、よろしくお願いいたします!

株式会社エイジエル

脳梗塞リハビリMe:RIZE

理学療法士 梅田 裕記

【脳梗塞リハビリミライズとは】

奈良を中心に大阪、兵庫、三重、京都、和歌山などからも脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)の後遺症やパーキンソン病、脊髄小脳変性症のリハビリにお困りの方々へ自費リハビリを提供している理学療法士、作業療法士を中心としたオーダーメイドのリハビリ施設です。

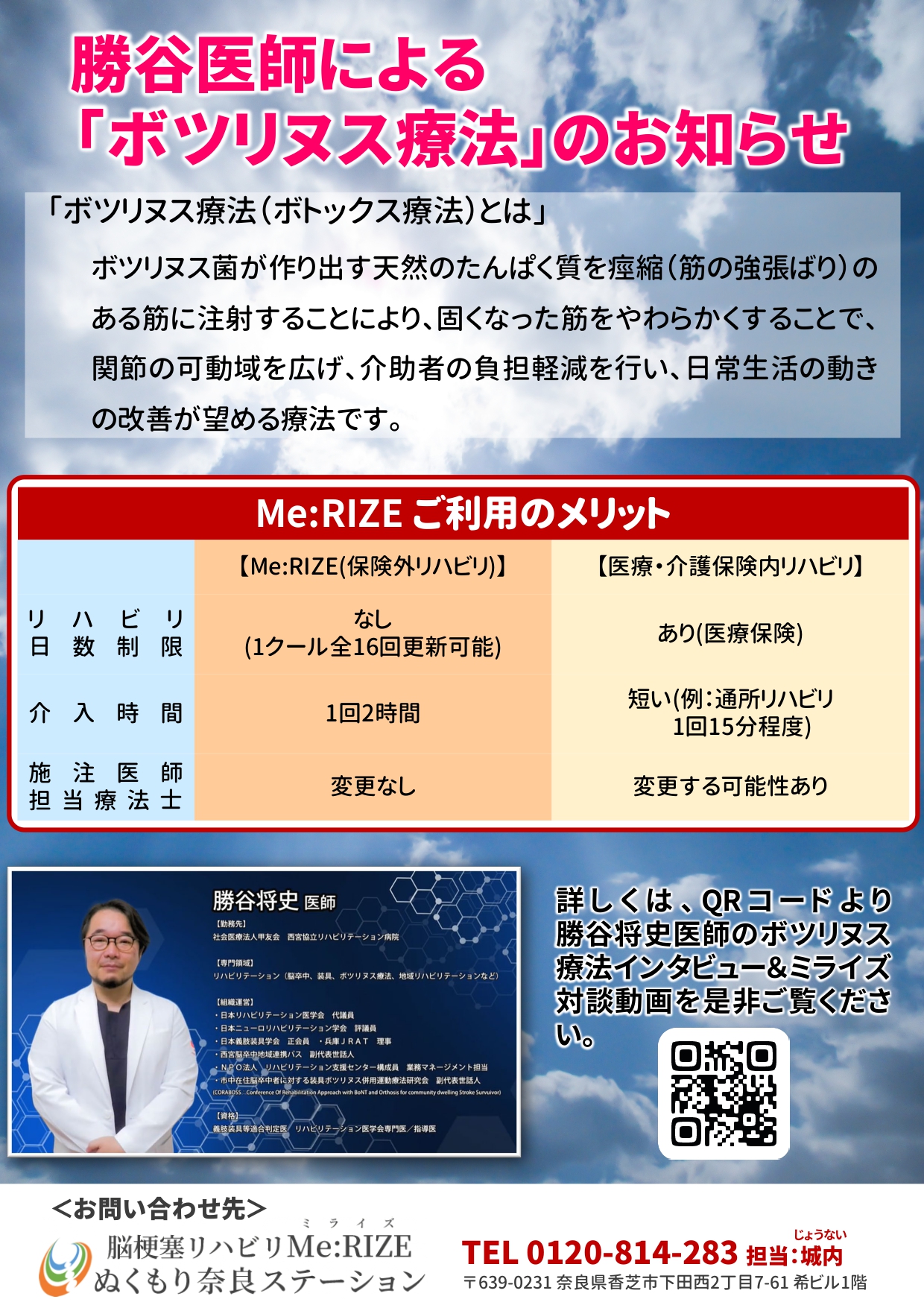

またボツリヌス療法の第一人者であるリハビリテーション医、勝谷将史医師に定期的に起こし頂き、脳出血や脳梗塞特有の痙縮と呼ばれる筋肉のこわばりを軽減させるボツリヌス療法や装具外来、さらには提携先医療機関との再生医療(幹細胞治療)や弊社の管理栄養士と森永クリニコ社のリハたいむゼリーが加わったリハビリ栄養の追加サービスを持ち、医師の指示の下、安全にリハビリを受けることが可能な保険外リハビリ施設でもあります。

リハビリが必要な方へ

従来の医療保険リハビリや介護保険リハビリ特有の日数や期間の制限なく、必要な時、必要なだけリハビリをご提供することが可能です。

ミライズはあなたの未来を諦めません!

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)

ぬくもり奈良ステーション

奈良県香芝市下田西2丁目7‐61希ビル1階

📞0120‐814‐213

「近鉄下田駅」「JR和歌山線香芝駅」より徒歩2分

無料体験実施中です。

お問合せお待ちしております。

![脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ] 脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ]](https://nara-rihabiri.com/wp-content/uploads/2025/07/Me:RIZE_Text_Logo2.png)