みなさんこんにちは♪

奈良香芝市にある自費リハビリ施設

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)理学療法士の城内洋人です。

お陰様で2025年7月15日で開設から7年目を迎えます。この6年間で奈良県を中心に大阪、兵庫、京都、和歌山、三重など関西中から脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)の後遺症やパーキンソン病、脊髄小脳変性症などにお悩みの方からお問合せを頂き、延べ7,000人以上のお客様とリハビリをご一緒させていただきました!

大変多くの脳疾患にお悩みの方々のお力になれたことを嬉しく思います。

現在は、この笑顔や喜びの輪をアジアに広げるべく、「ASIAに新しい価値提供を!」をテーマにアジア圏の脳梗塞、脳出血などの後遺症にお悩みの方々を受け入れるスキーム構築を進めております。

さて、そんな脳梗塞リハビリミライズから本日は皆さまへ

【脳梗塞リハビリ・脳出血リハビリ〜片麻側の足をラクに降り出す方法〜】

についてお話をさせていただければと思います。

ぜひ最後までお付き合いください。

まず初めに

麻痺側の足が歩いている最中にラクに出せない(「出しにくい」「前に出にくい」「すくい上げづらい」)主な理由は、以下の生理的・神経学的な変化によります。

- 筋力低下(特に前脛骨筋の弱化)

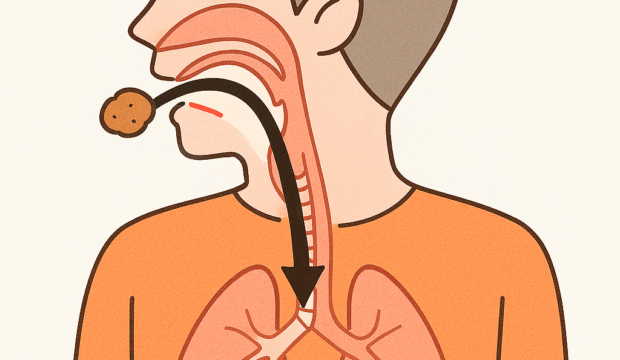

麻痺側の「足を上げる筋肉」(前脛骨筋など)の麻痺や弱化により、つま先を上げられず足が引きずる「ドロップフット」という症状が起こります。これにより、歩くときに足が地面にぶつかりやすくなります 。

- スパスティシティ(筋のこわばり)

脳梗塞後、ふくらはぎや大腿四頭筋などが過緊張状態になり、関節の正常な可動を妨げます。そのため、膝や足首が伸びきってしまい、歩行中に足を下ろしたり膝を曲げたりできず、結果として動きが固くなります 。

- 神経制御障害(モジュールの減少・異常協調)

脳梗塞によって、複数の筋をまとまりで動かす神経モジュールの数が減少し、複数筋群の連携がぎこちなくなります。その結果、歩行に必要な動作が統合できず、不自然な歩き方が定着します 。

- 脚の長さが「機能的に長く」なる

麻痺側の膝が伸びず、足首も十分上がらないため、足が地面に引っかかりやすくなり、「脚が長くなった感覚」になります。これを避けるために、股関節を高く持ち上げたり脚を振り出す補償な動き(circumduction gait、circumductory gait)が現れることがあります。

- エネルギー消費・疲労の増加

これらの異常な筋や歩行パターンにより、歩行にかかるエネルギーが増え、疲れやすく、歩行距離や速度が制限されます 。

全体像と歩行中の「楽に出ない」理由まとめ

筋力不足:足を持ち上げられない

こわばり:膝や足がうまく曲がらない・伸びない

神経制御の低下:協調した動きができない

補償動作が必要:股関節を使って脚を大回り

疲労しやすい:効率の悪い歩き方

これらが重なって、歩いている最中に脚を前に出しづらくなります。

対処法(改善のヒント)

前脛骨筋や股関節屈筋の筋力強化

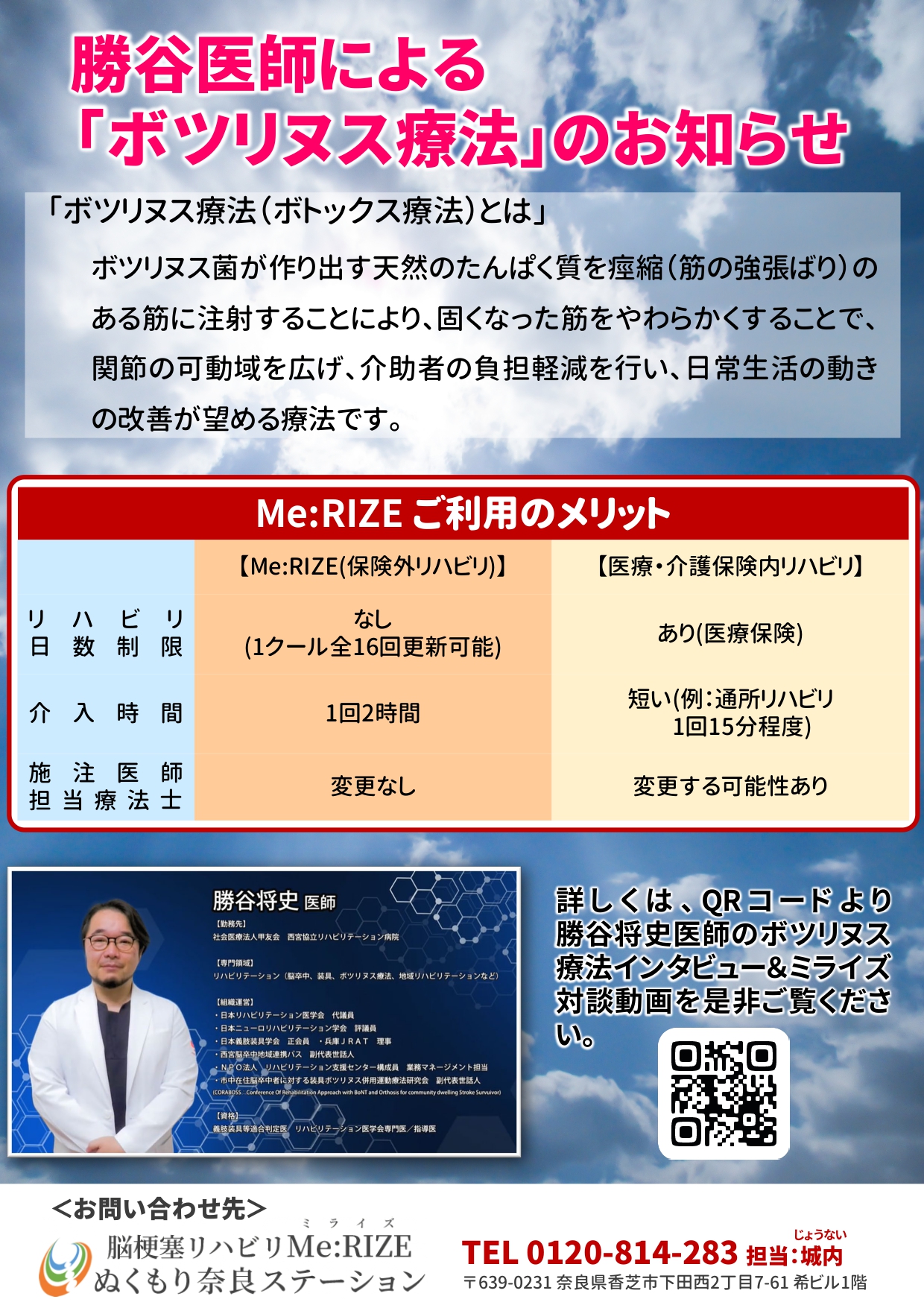

ストレッチやボトックスでスパスティシティ緩和

FES(機能的電気刺激)でタイミング良く筋肉を動かし補助する。

AFO(短下肢装具)による姿勢・歩行の補正実施。

歩行訓練(歩行トレッドミル、ロボリハ、股関節ヒッキング訓練など)

つまり、「出にくい」という感覚は、筋力・神経・柔軟性・バランスなど多くの要素が影響し、脳・筋肉・感覚・運動制御の複合的な問題によるものです。

○より詳しく、専門的なリハビリテーションの方法

以下、専門的かつ効果的なリハビリテーション方法を、最新の研究情報を交えて整理しました。

- 神経筋への直接アプローチ

・促通反復療法(PRT/川平法)

麻痺側の動作を意図的に反復させ、大脳〜脊髄の神経経路を再編・強化します。セラピストによるハンドリングで随意的な動きを促進し、回復を促します。

・機能的電気刺激(FES)

歩行の各段階でふくらはぎや前脛骨筋への電気刺激を行い、「ドロップフット」などの問題を補助。慢性期脳卒中患者でも歩行能力や持久性の改善が報告されています 。

・鏡療法(Mirror Therapy)

鏡に健側を映すことで、脳に錯覚を与え麻痺側の運動機能を誘発。下肢にも有効とのRCT報告あり 。

・非侵襲的脳刺激(rTMS/tDCS)

磁気や微弱電流を脳に与え、運動関連神経回路の再組織化を促進します。研究は進行中ですが、歩行への応用も期待されています 。

- ロボットや装具を使った歩行訓練

・歩行補助ロボット(例:LOPES、HALなど)

トレッドミル上で正しい動作パターンを反復練習。セラピストの補助量を減らしつつ高頻度・高強度の訓練を提供できます。

・短下肢装具(AFO)+ボトックス

装具で内反尖足を補正し、歩行時支持性を改善。痙縮による問題にはボツリヌス注射併用で効果アップ が期待できます。

- 機能改善を目的とした動作訓練

・歩行訓練の量的増加

ガイドラインでは、練習量を増やすほど回復が促進。特に中〜重度者では装具やロボットの活用が推奨されています 。

・分回し歩行

麻痺足前進時に踵を回転させてスペースを確保する技術。バランスが安定しない時の補助動作として有効 。

- 自主トレーニング(ホームエクササイズ)

重度〜軽度の段階に応じ、以下のように段階的に進行

麻痺程度 エクササイズ例

重度 座位で麻痺足の荷重練習、関節可動域訓練、ブリッジ運動で大殿筋強化 。

中等度 座位・立位でのステップ練習、タオル滑り、筋力強化

軽度 バランスボード、段差昇降、片足立ち訓練

また、自転車エルゴメーターで円運動を取り入れると心肺機能や歩行関連筋の協調性も向上します 。

- 全身と日常生活に寄与する包括的アプローチ

・理学療法・作業療法

関節可動域、筋力、バランス、歩行、移乗動作の系統的訓練を行い、日常動作能力を高めます 。

・言語療法・高次脳機能訓練

歩行以外にも摂食・注意・記憶などの回復を並行し、生活の質を向上させます 。

実践的ポイント

開始時期と強度:脳卒中後、できるだけ早期(3か月以内)・高頻度・高強度で開始することが効果的 。

多様な手法の組合せ:PRT+FES+装具+ロボット+ホーム訓練など組み合わせが回復を促進。

継続と個別化:セラピストと共に機能・段階に応じたプログラムを調整し、継続がカギ。

モニタリングと評価:定期的に歩行速度、バランス、疲労度を評価し、訓練内容を改訂。

補足とご提案

病院外でもバイオフィードバック装置(筋電図・関節角度センサー)を使い、自分の動きを可視化してトレーニング可能です。

仮想現実(VR)を用いた訓練は、モチベーション向上と身体機能改善に有効とのエビデンスがあります 。

非侵襲的脳刺激(rTMS/tDCS)は、条件や機器の整った施設で受けると良いでしょう。

これらの方法を段階的かつ個別化して取り入れると、歩行中の麻痺足の “出しにくさ” に対して効果を発揮できます。

弊社脳梗塞リハビリMe:RIZEでも脳梗塞や脳出血の後遺症、あるいはパーキンソン病のリハビリにおいて、歩行時の足をラクに出す方法として、麻痺側や出しにくい下肢の筋肉や足底への感覚や注意のトレーニング、電気治療、レッドコードエクササイズを使用したステップや歩行動作練習、運動イメージや免荷歩行を活用したトレーニングを実施しています。

奈良を始め、大阪、京都、兵庫(神戸など)、和歌山、滋賀、三重(伊賀、甲賀、名張など)など、関西圏、近畿一円で自費リハビリ領域における脳梗塞リハビリ、脳出血リハビリ、神経疾患のリハビリ、パーキンソン病リハビリをお探しの脳卒中当事者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、ご相談ください!

いかがでしたか?

みなさまの健幸の一助になれたなら幸いです。

引き続き、よろしくお願いいたします!

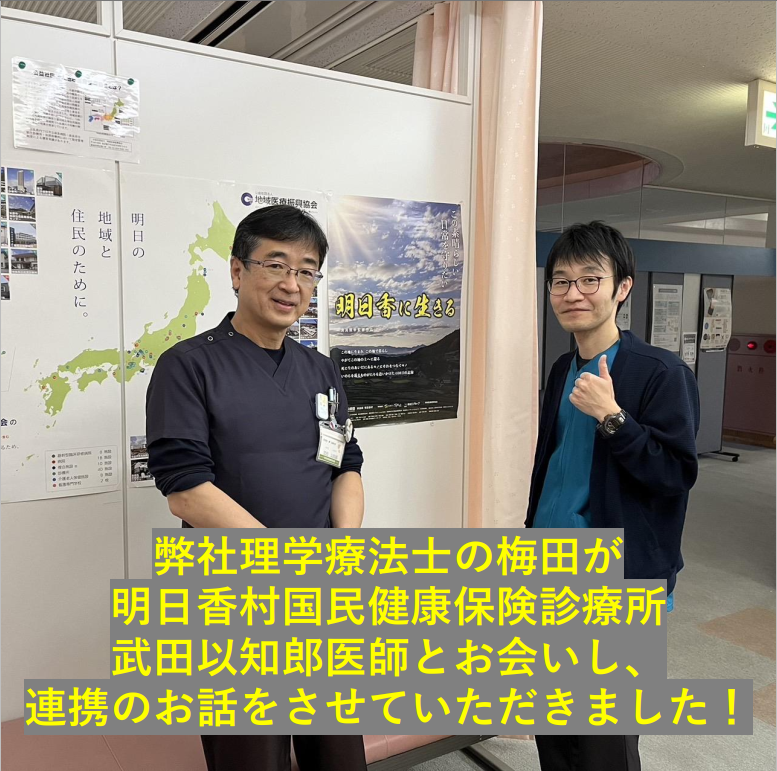

株式会社エイジエル

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)

城内洋人

【脳梗塞リハビリミライズとは】

奈良を中心に大阪、兵庫、三重、京都、和歌山などからも脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)の後遺症やパーキンソン病、脊髄小脳変性症のリハビリにお困りの方々へ自費リハビリを提供している理学療法士、作業療法士を中心としたオーダーメイドのリハビリ施設です。

またボツリヌス療法の第一人者であるリハビリテーション医、勝谷将史医師に定期的に起こし頂き、脳出血や脳梗塞特有の痙縮と呼ばれる筋肉のこわばりを軽減させるボツリヌス療法や装具外来、さらには提携先医療機関との再生医療(幹細胞治療)や弊社の管理栄養士と森永クリニコ社のリハたいむゼリーが加わったリハビリ栄養の追加サービスを持ち、医師の指示の下、安全にリハビリを受けることが可能な保険外リハビリ施設でもあります。

リハビリが必要な方へ

従来の医療保険リハビリや介護保険リハビリ特有の日数や期間の制限なく、必要な時、必要なだけリハビリをご提供することが可能です。

ミライズはあなたの未来を諦めません!

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)

ぬくもり奈良ステーション

奈良県香芝市下田西2丁目7‐61希ビル1階

📞0120‐814‐213

「近鉄下田駅」「JR和歌山線香芝駅」より徒歩2分

無料体験実施中です。

お問合せお待ちしております。

![脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ] 脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ]](https://nara-rihabiri.com/wp-content/uploads/2025/07/Me:RIZE_Text_Logo2.png)