みなさんこんにちは♪

奈良香芝市にある自費リハビリ施設

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)理学療法士の城内洋人です。

お陰様で2025年7月15日で開設から7年目を迎えます。この6年間で奈良県を中心に大阪、兵庫、京都、和歌山、三重など関西中から脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)の後遺症やパーキンソン病、脊髄小脳変性症などにお悩みの方からお問合せを頂き、延べ7,000人以上のお客様とリハビリをご一緒させていただきました!

大変多くの脳疾患にお悩みの方々のお力になれたことを嬉しく思います。

現在は、この笑顔や喜びの輪をアジアに広げるべく、「ASIAに新しい価値提供を!」をテーマにアジア圏の脳梗塞、脳出血などの後遺症にお悩みの方々を受け入れるスキーム構築を進めております。

さて、そんな脳梗塞リハビリミライズから本日は皆さまへ

【脳梗塞・脳出血後遺症でも綺麗に立ち上がるための方法】

についてお話をさせていただければと思います。

ぜひ最後までお付き合いください。

まずはじめに

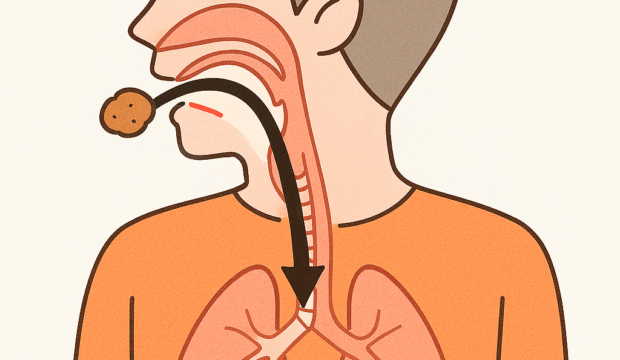

脳梗塞や脳出血の後に「立ち上がりがしにくくなる理由」について、主な要因を整理してご説明します。

- 筋力低下と痙縮(スパスティシティ)

下肢の主要筋(腸腰筋、大殿筋、大腿四頭筋など)の筋力低下により、立ち上がり時に身体を支えきれなくなります。痙縮があると筋肉の制御も難しくなり、地面にしっかり接地できず転倒しやすくなると言われています。

脳卒中によって、最適な筋出力や拮抗筋とのバランス調節がしづらくなり、「立ち上がり第一歩が出にくい」状態になります 。

- 骨盤前傾の欠如と支持基底面の狭さ

立ち上がりでは、まず身体を前方に傾けて重心を足に移す必要がありますが、骨盤を前傾させる筋力(腸腰筋など)が弱いと、体を丸めて重心移動ができず、「臀部が浮かない」状態に陥ります 。

また、椅子から立つと支持基底面(足裏のみ)が狭くなり、不安定になります。脳卒中によりバランス制御能力が低下していると、この狭い範囲でも重心を支えきれません 。

- 協調性・バランス障害

脳卒中後は神経制御の障害により筋の協調性や感覚統合が低下し、体幹の安定化や左右対称の重心移動が難しくなります 。

空間認知障害や感覚障害により、自分の体の位置が曖昧になり、立ち上がって体をまっすぐに保つことが困難になります 。

- 網様体脊髄路の機能障害

網様体脊髄路は姿勢制御、特に下肢の伸展制御に関わる神経経路です。脳卒中でここが損傷されると、麻痺側だけでなく非麻痺側にも影響し、立位保持が難しくなります 。

- Pusher症候群・アスタシア

Pusher症候群では、患者が無意識のうちに健側に身体を傾け「自分が垂直に立っている」ように錯覚し、重心が偏ります。約10%が発症し、リハビリに数週間余分にかかることもあります 。

アスタシア(astasis)は、強い筋力低下や姿勢制御の障害により、立ち上がりや立位維持が著しく難しくなる症候となります。

まとめ表

原因

筋力低下・痙縮 重心移動・支持が不安定 / 制御悪化

骨盤前傾障害→前方への重心移動が阻害される

支持基底面狭小→不安定な立ち上がり状態

協調性・バランス障害→体幹の制御・左右バランスが不安定

神経経路障害→姿勢制御の主要経路が損傷

Pusher症候群/アスタシア→垂直認識の錯覚・姿勢制御不可状態

リハビリでの対応方法

骨盤前傾訓練・体幹強化

感覚統合と協調動作の練習

Pusher症候群への傾き修正訓練

痙縮の緩和(ボトックス注射など)

支持基底面を意識した段階的な立ち上がり練習

これらはすべて専門的な評価・指導のもと実施されます。

もしご本人やご家族が「立ち上がりに苦労している」状況であれば、医師や理学療法士に相談し、原因と状態に合わせた個別リハビリを早めに始めるのが重要です。

○脳梗塞・脳出血の後遺症で立ち上がりにくくなった際の綺麗に立ち上がりができるようになるポイントは?

立ち上がりを「綺麗に」「効率的に」行えるようにするには、以下のポイントを意識して練習すると効果的です。

- 体幹の屈曲・回旋パターンを獲得する

寝返り→起き上がり→立ち上がりの流れは、体幹の屈曲+回旋の連動が鍵。ベッド上で肘(on-elbow)を使って体重移動し、肩甲帯→肘→手根に支持をスムーズに移す練習を重ねる。

- 肩甲帯の安定性を強化する

起き上がり時に上半身を支えるには、前鋸筋・菱形筋などによる肩甲胸郭の安定、棘上筋などの回旋筋腱板による肩甲上腕関節の安定が必要です。上腕三頭筋も重要と言われています。

- 骨盤前傾と重心移動の訓練

座面に浅く座り、骨盤を前傾(お辞儀ではなく)して重心を足裏に乗せる。

支持基底面が狭くなる立ち上がり時に、重心を安定させながら前方へスムーズに移す練習が重要 。

椅子の高さを少し上げたりクッションを敷いたりするのも有効です 。

- 下肢筋力&立位バランスの強化

スクワットや足上げ、踵上げなどで膝・足首まわりを重点的に鍛えます。ペースはゆるやかに、疲労を見ながら継続するのが重要です。

さらに、片脚や前後方向への重心移動訓練も取り入れるとバランス能力が向上します 。

- 重心移動の課題指向訓練

脳卒中後、麻痺側への荷重を意識して重心移動練習を行うと、立ち上がり動作のプログラムが再構築されやすくなります 。

週5回×4週間のプログラムでバランス能力向上が確認されています 。

- 姿勢再学習を静的・動的に行う

静的:座位・立位で鏡やクッションを使い、骨盤を立てて左右対称を確認 。

動的:体を前後左右に揺らし、途中で止める、片手や片足で支える練習を段階的に行います。

- 呼吸と体幹の連動

腹式呼吸→体幹回旋・上肢動作を組み合わせることで、体幹の安定性と制御が向上します。

- 禁忌を避け、安全に進めよう

急な動作・単独立ち上がり・疲労時・悪い姿勢は避ける。

専門家の指導・補助具(手すり・杖・歩行器)を活用します。

練習の取り入れ方(まとめ)

日常生活に定着させる→ 起き上がり→立ち上がり→歩行の一連動作として練習します。

段階的・継続的なプロセス→ 負荷・難易度を徐々に上げ、自己効力感を育てる 。

複数のアプローチを組み合わせる→ 筋力、バランス、体幹、神経制御(川平法・r-TMSなど)を総合的に強化します。

実践のヒント

ポイント練習例:椅子の高さを上げ、骨盤前傾意識+重心を足にのせる→少し前傾して立つ。

追加練習:手すりをつかんだまま、片脚重心移動→立ち上がりを反復。

呼吸連動:立ち上がりの起こしで息を吐くなど呼吸を意識する。

バランス挑戦:週数回、軽い負荷でスクワットや踵上げを取り入れ、疲れに留意。

最後に

綺麗な立ち上がりは「体幹+骨盤+下肢+バランス+呼吸+重心制御」が連動して初めて成り立ちます。安全・段階的に練習を続けていくことで、動作が自然になっていきます。ぜひ医師・理学療法士と相談しながら、日常に取り入れてみてください。

弊社脳梗塞リハビリMe:RIZEでも脳梗塞や脳出血の後遺症の方の綺麗な立ち上がりのトレーニングにおいて、レッドコードを用いた体幹トレーニングが、足底や麻痺側下肢筋への感覚トレーニングや運動イメージトレーニング、低周波治療器IVIS、エスパージを使用したトレーニングなどを行い、たくさんの改善事例が出ています。

奈良を始め、大阪、京都、兵庫(神戸など)、和歌山、滋賀、三重(伊賀、甲賀、名張など)など、関西圏、近畿一円で自費リハビリ領域における脳梗塞リハビリ、脳出血リハビリ、神経疾患のリハビリ、パーキンソン病リハビリをお探しの脳卒中当事者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、ご相談ください!

いかがでしたか?

みなさまの健幸の一助になれたなら幸いです。

引き続き、よろしくお願いいたします!

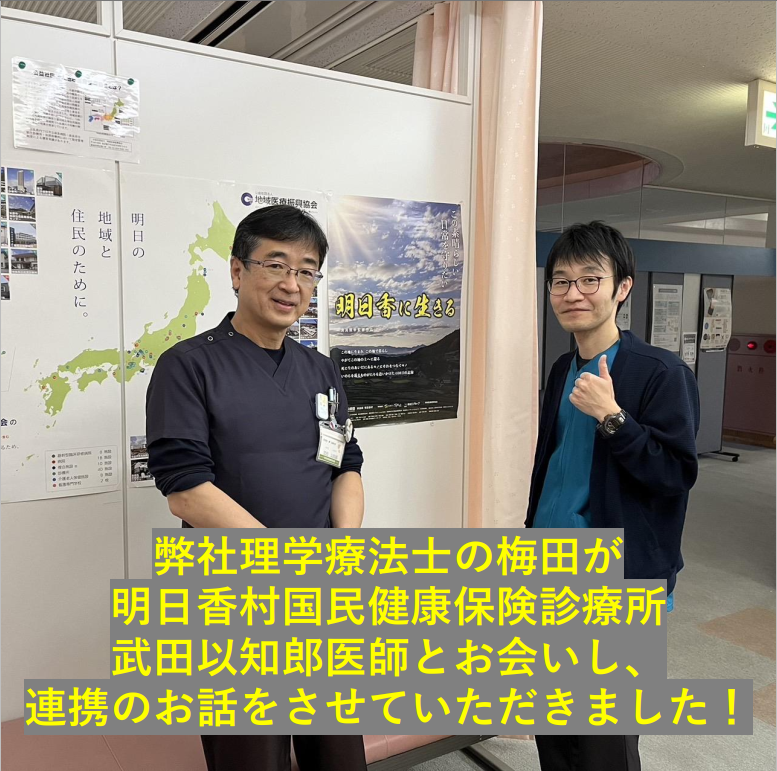

株式会社エイジエル

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)

城内洋人

【脳梗塞リハビリミライズとは】

奈良を中心に大阪、兵庫、三重、京都、和歌山などからも脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)の後遺症やパーキンソン病、脊髄小脳変性症のリハビリにお困りの方々へ自費リハビリを提供している理学療法士、作業療法士を中心としたオーダーメイドのリハビリ施設です。

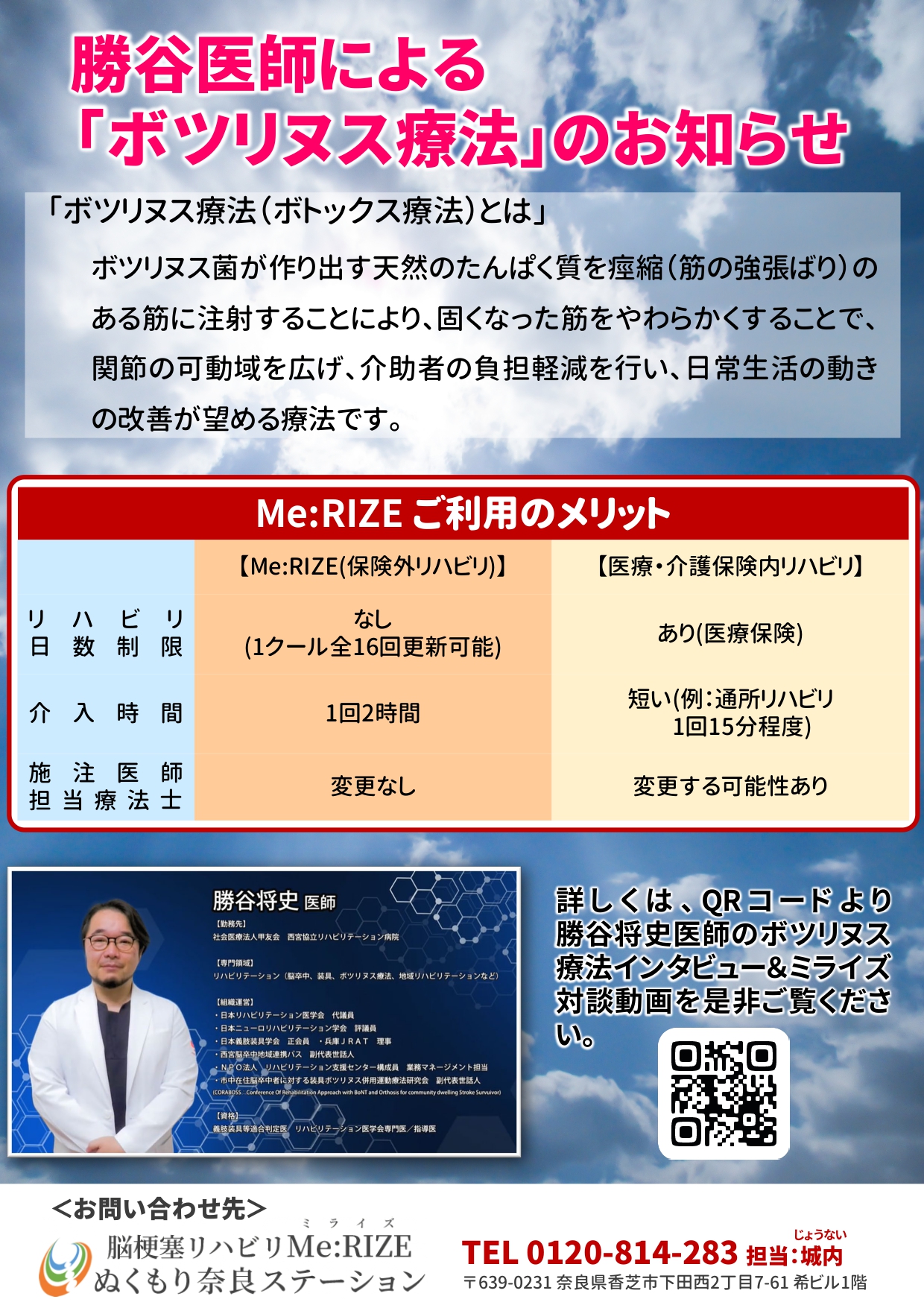

またボツリヌス療法の第一人者であるリハビリテーション医、勝谷将史医師に定期的に起こし頂き、脳出血や脳梗塞特有の痙縮と呼ばれる筋肉のこわばりを軽減させるボツリヌス療法や装具外来、さらには提携先医療機関との再生医療(幹細胞治療)や弊社の管理栄養士と森永クリニコ社のリハたいむゼリーが加わったリハビリ栄養の追加サービスを持ち、医師の指示の下、安全にリハビリを受けることが可能な保険外リハビリ施設でもあります。

リハビリが必要な方へ

従来の医療保険リハビリや介護保険リハビリ特有の日数や期間の制限なく、必要な時、必要なだけリハビリをご提供することが可能です。

ミライズはあなたの未来を諦めません!

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)

ぬくもり奈良ステーション

奈良県香芝市下田西2丁目7‐61希ビル1階

📞0120‐814‐213

「近鉄下田駅」「JR和歌山線香芝駅」より徒歩2分

無料体験実施中です。

お問合せお待ちしております。

![脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ] 脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ]](https://nara-rihabiri.com/wp-content/uploads/2025/07/Me:RIZE_Text_Logo2.png)