みなさんこんにちは♪

奈良香芝市にある自費リハビリ施設

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)理学療法士の梅田です。

お陰様で2025年7月15日で開設から7年目を迎えました。この6年間で奈良県を中心に大阪、兵庫、京都、和歌山、三重など関西中から脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)の後遺症やパーキンソン病、脊髄小脳変性症などにお悩みの方からお問合せを頂き、延べ7、000人以上のお客様とリハビリをご一緒させていただきました!

大変多くの脳疾患にお悩みの方々のお力になれたことを嬉しく思います。

現在は、この笑顔や喜びの輪をアジアに広げるべく、「ASIAに新しい価値提供を!」をテーマにアジア圏の脳梗塞、脳出血などの後遺症にお悩みの方々を受け入れるスキーム構築を進めております。

さて、そんな脳梗塞リハビリミライズから本日は皆さまへ

「進行性核上性麻痺」

についてお話をさせていただければと思います。

ぜひ最後までお付き合いください。

進行性核上性麻痺(Progressive Supranuclear Palsy: PSP)

進行性核上性麻痺(PSP)は、脳内の特定部位の神経細胞が徐々に減少していく進行性の神経変性疾患です。パーキンソン病と症状が似ているため、「パーキンソン関連疾患」や「パーキンソニズム」の一つに分類されますが、異なる特徴を持つ別の病気です。

1964年にスティール、リチャードソン、オルゼウスキーによって初めて詳細に報告されたため、「リチャードソン症候群」とも呼ばれます。日本では、厚生労働省の指定難病に認定されています。

原因

根本的な原因はまだ完全には解明されていませんが、脳内のタウタンパク質が異常に蓄積することが、神経細胞の機能障害や脱落を引き起こすと考えられています。このタウタンパク質の異常蓄積は、アルツハイマー病など他の神経変性疾患でも見られますが、PSPでは特に脳幹や大脳基底核といった部位に顕著に現れます。

ほとんどのケースは遺伝性ではなく、孤発性(遺伝とは関係なく発症する)です。発症の引き金となる環境的な要因なども特定されていません。

発症年齢と頻度

40歳以降から、主に50代から70代で発症することが多く、やや男性に多い傾向があります。有病率は、人口10万人あたり10人前後と推定されており、比較的まれな疾患です。

主な症状

PSPの症状は多彩で、個人差も大きいですが、特徴的な症状として以下のものが挙げられます。

1. 姿勢の不安定さと転倒

- 非常に転びやすいのが最大の特徴です。特に後方への転倒が多くみられます。

- パーキンソン病のように前かがみになるのではなく、むしろ**首が後ろに反り、体がのけぞるような姿勢(姿勢反射障害)**をとることが多いです。

- 歩行は、足の幅が広め(ワイドベース)で、不安定になります。初期には「すくみ足」は比較的少ないとされます。

2. 眼球運動の障害

- 病名の「核上性」という言葉が示す通り、眼球を動かす指令を出す脳の中枢(核)より上の部分が障害されることで生じます。

- 特に垂直方向(上下)の眼球運動が困難になります。初期には下方、進行すると上方にも動かしにくくなります。

- これにより、下の方が見づらくなり、食事の際に食べ物を見たり、階段を降りたりすることが難しくなります。

- 進行すると、水平方向の眼球運動も障害されます。

- まばたきが少なくなり、目を見開いたような「びっくりしたような顔つき」になるのも特徴的です。

3. パーキンソニズム(パーキンソン病に似た症状)

- 動作が遅くなる(無動)

- 筋肉がこわばる(固縮):特に首や体幹の筋肉の固縮が強く、首が後ろに反りやすくなります。

- 仮面様顔貌:表情が乏しくなります。

- ふるえ(振戦):パーキンソン病と異なり、ふるえは比較的少ないか、あっても軽いことが多いです。

4. 嚥下障害(えんげしょうがい)と構音障害(こうおんしょうがい)

- 飲み込みが悪くなり、むせやすくなります。これは誤嚥性肺炎の大きな原因となります。

- 呂律が回りにくく、声がかすれたり、小さくなったりします。

5. 認知機能の障害

- 思考のスピードが遅くなる、注意力が散漫になる、物事の計画や段取りが悪くなるといった「前頭葉機能障害」が特徴です。

- 物忘れ(記憶障害)は、アルツハイマー病ほど目立たないことが多いです。

- 感情のコントロールが難しくなり、急に怒ったり泣いたりする「感情失禁」が見られることもあります。

診断

診断は、主に専門医による診察での特徴的な症状の確認に基づいて行われます。

- 臨床診断:姿勢の不安定さによる転倒、垂直性の眼球運動障害などの特徴的な症状から診断します。

- 画像検査:

- MRI:脳の萎縮の程度を確認します。特に、中脳の被蓋(ひがい)という部分が萎縮し、「ハチドリのくちばし」のように見える所見(Hummingbird sign)が特徴的とされることがあります。

- DATスキャンやMIBG心筋シンチグラフィ:パーキンソン病との鑑別のために行われることがあります。PSPではDATスキャンで異常が見られますが、MIBG心筋シンチグラフィは正常であることが多く、これがパーキンソン病との違いの一つです。

治療

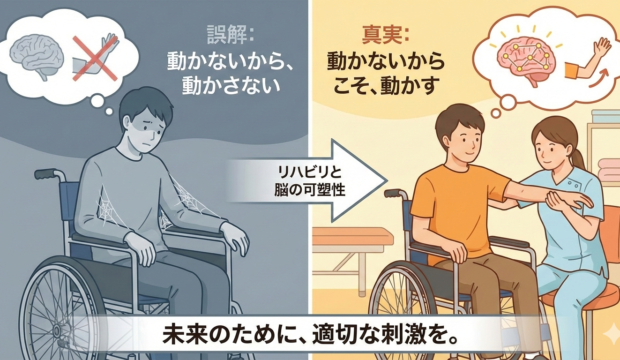

進行性核上性麻痺を根本的に治す治療法や、進行を確実に止める薬はまだありません。そのため、治療は症状を和らげる対症療法と、生活の質を維持するためのリハビリテーションが中心となります。

1. 薬物療法

- 抗パーキンソン病薬:パーキンソン病の治療薬(L-ドパなど)が、筋肉のこわばりや動作の遅さに対して処方されることがありますが、その効果は限定的であることが多いです。

- 抗うつ薬など:意欲の低下や感情失禁に対して、抗うつ薬などが用いられることがあります。

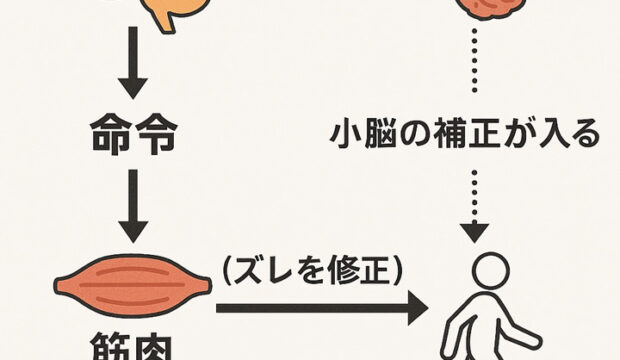

2. リハビリテーション

リハビリテーションは、残された機能を最大限に活用し、安全な日常生活を送るために非常に重要です。

- 理学療法:

- バランス訓練:最も重要なリハビリの一つ。転倒予防のために、重心移動の練習や安定した立ち座りの練習を行います。

- 歩行訓練:安全な歩き方を指導し、必要に応じて杖や歩行器などの福祉用具の選定も行います。

- ストレッチ:首や体幹の筋肉のこわばりを和らげ、動きやすい体を維持します。

- 作業療法:

- 日常生活動作(ADL)訓練:食事、着替え、トイレなど、生活に必要な動作を安全に行うための工夫や練習をします。

- 環境調整:手すりの設置や段差の解消など、転倒しにくい住環境を整えるためのアドバイスを行います。

- 言語聴覚療法:

- 嚥下訓練:安全に食事を摂るための飲み込みの練習や、食事形態(とろみをつけるなど)の調整を行います。

- 発声・発話訓練:コミュニケーションを維持するために、はっきりと話す練習をします。

経過と予後

進行性核上性麻痺は、ゆっくりとですが確実に進行します。個人差は大きいものの、発症から数年で歩行が困難になり、車椅子が必要になることが多いです。最終的には寝たきりになることも少なくありません。

直接の死因となることはまれで、多くは転倒による骨折や頭部外傷、あるいは嚥下障害による誤嚥性肺炎などの合併症が生命予後を左右します。

ご家族や介護者は、病気の進行に伴う様々な変化に対応していく必要があります。介護保険サービスや難病医療費助成制度などを活用し、専門家と連携しながら、患者さんの尊厳と生活の質を保つためのサポート体制を整えることが大切です。

いかがでしたか?

みなさまの健幸の一助になれたなら幸いです。

引き続き、よろしくお願いいたします!

株式会社エイジエル

脳梗塞リハビリMe:RIZE

理学療法士 梅田 裕記

【脳梗塞リハビリミライズとは】

奈良や大阪を中心に脳卒中などのリハビリにお困りの方々へ自費リハビリを提供している理学療法士を中心としたオーダーメイドのリハビリ施設です。

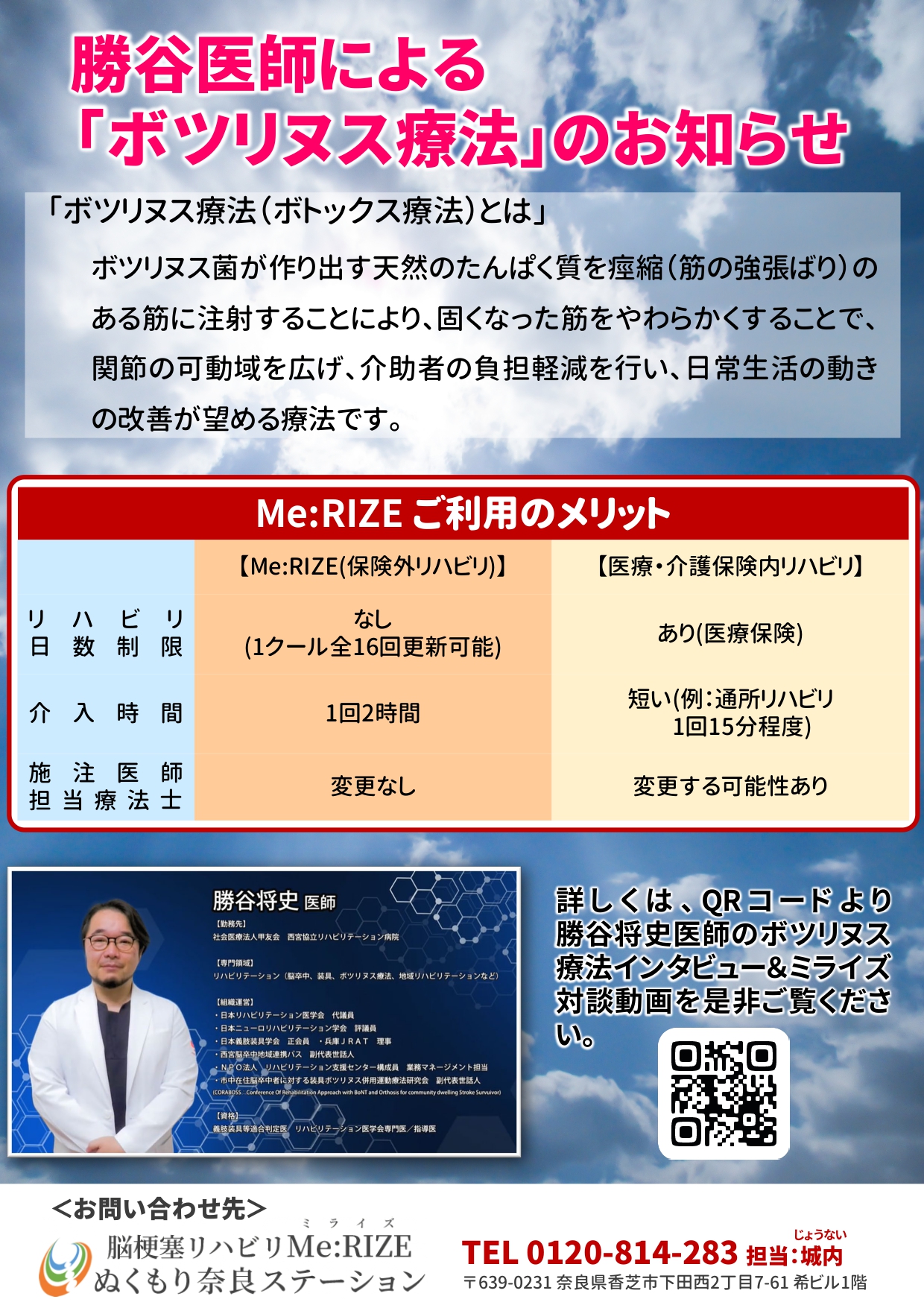

またボツリヌス療法の第一人者である勝谷将史医師に定期的に起こし頂き、脳卒中特有の筋肉のこわばりを軽減させるボツリヌス療法や装具外来をサービスの一つに持ち、医師の指示の下、安全にリハビリを受けることが可能なリハビリ施設でもあります。

リハビリが必要な方へ

必要な時、必要なだけ我々はリハビリをご提供いたします。

ミライズはあなたの未来を諦めません!

無料体験実施中です。

お問合せお待ちしております。

![脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ] 脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ]](https://nara-rihabiri.com/wp-content/uploads/2025/07/Me:RIZE_Text_Logo2.png)

-620x360.png)

について-620x360.jpg)