ミライズでは、脳血管障害の方に多く利用して頂いておりますが、その他にもパーキンソン病などの神経難病、骨折や手術後の整形疾患でのお困りの方も利用されております。今回は、パーキンソン病について簡単にお伝えしていきます。

パーキンソン病は、脳内の神経細胞が徐々に減少することで発症する神経変性疾患です。特に、運動を制御するために重要な神経伝達物質「ドーパミン」を生成する細胞が影響を受けます。この病気は進行性であり、時間とともに症状が悪化する傾向があります。また、40歳以下で発症した場合は若年性パーキンソン病と呼ばれます。

パーキンソン病の患者数は、地域や年齢層によって異なりますが、以下のような統計があります。

日本国内:

2020年の厚生労働省の調査によると、日本では約29万人がパーキンソン病の治療を受けていると報告されています。人口全体では1000人に1~2人 の割合ですが、高齢者に多い病気であり、65歳以上では100人に1人の割合で発症するとされています。

世界全体:

世界では2015年時点で約690万人の患者がいると推定されており、2040年までにその数は倍以上の約1420万人に達すると予測されています。高齢化社会の進展に伴い、患者数は今後も増加する可能性が高いと考えられています。

症状

主な症状としては、運動症状と非運動症状に分けることができます。

運動症状

1、静止時振戦:(手足のふるえ)

- 手足が何もしていない状態で震える現象です。

- 特に手や指の震えが目立ち、「丸薬を転がすような」動きと例えられることがあります。

2、筋強剛(筋肉の硬直):

- 筋肉が硬くなることで関節の動きが制限される症状です。

- 運動がぎこちなくなったり、疲れやすく感じることがあります。

3、動作緩慢(無動症):

- 動きが全体的に遅くなる症状で、日常的な動作(例えばボタンを留めるなど)が困難になります。

- 歩行速度が遅くなり、短い歩幅で歩くことが多いです。

4、姿勢反射障害:

- バランスを取る能力が低下し、転倒のリスクが高まります。

- 姿勢が前かがみ(前傾姿勢)になることもよく見られます。

非運動症状

1、自律神経症状:

- 便秘や頻尿、起立性低血圧(立ち上がった際のめまい)が典型的です。

- 発汗異常や唾液過多も見られることがあります。

2、精神症状:

- うつ病や不安といった精神的な問題が多く報告されています。

- 進行すると幻覚や妄想なども見られる場合があります。

3、睡眠障害:

- 不眠、過眠、またはレム睡眠行動障害(夢を見ている間に体が動く)などが含まれます。

4、認知機能障害:

- 記憶力、集中力、判断力が低下する症状が進行とともに現れることがあります。

原因

パーキンソン病の正確な原因はまだ解明されていませんが、遺伝的要因や環境的要因が関与していると考えられています。また、遺伝はしませんが、若く発症される方の一部では家族内に同じ病気の方がおられ、病気の原因となる遺伝子が確認されることがあります。

診断

パーキンソン病の診断としては、症状の観察、神経学的評価、MRIや血液検査などを通じて行われます。

- 問診と症状の確認:医師は患者の症状や病歴を詳しく聞き取ります。特に、動作 の遅れ、震え、筋肉のこわばり、姿勢の変化などが確認されます。

- 神経学的検査:歩行やバランス、筋力、反射などを評価することで、神経系の異常を特定します。

- 画像診断:CTやMRIを使用して、他の疾患(脳腫瘍や脳血管障害など)を除外します。また、MIBG心筋シンチグラフィーやDATスキャンといった特殊な検査が行われることもあります。

- 薬物反応の確認:パーキンソン病の治療薬(例:レボドパ)を試し、症状の改善 が見られるかどうかを確認します。

- 鑑別診断:他の疾患や薬剤による影響を排除するための検査が行われます。

重症度の分類

Hoehn & Yahr分類(ホーン・ヤール分類)

1度:一側(片側)のみの症状があり、日常生活にはほとんど影響がない。

2度:両側(左右両方)に症状が現れるが、バランス障害はない。

3度:軽度から中等度の症状があり、姿勢反射(バランスを保つ反応)の障害が

認められるが、日常生活は介助なしで可能。

4度:高度な障害があり、日常生活や移動には介助が必要になる。

5度:ベッドや車椅子が必要な状態で、完全な介助が必要。

生活機能障害度

1度:日常生活、通院にほとんど介助を要しない。

2度:日常生活、通院に部分的介助を要する。

3度:日常生活に全面的介助を要し、独立では歩行起立不能。

パーキンソン病は難病指定されているため、難病医療費助成制度を受けることができます。対象としてはHoehn-Yahr重症度分類3度以上かつ生活機能障害度2度以上となります。またはHoehn-Yahr重症度分類 1~2度、または生活機能障害度 1度でも医療費総額(10割)が33,330円を超える月が年間*3回以上ある方が助成対象となります。

日常生活への影響

パーキンソン病は患者の運動能力や日常生活に大きな影響を与えます。適切な治療とサポートを受けることで、生活の質を向上させることが可能です。

治療法

パーキンソン病の治療法は、症状の緩和や進行の遅延を目的としており、大きく分けて以下のような方法があります。

1.薬物療法

- レボドパ(L-dopa):ドーパミンの前駆物質で、脳内でドーパミンに変換され、運動症状を改善します。ただし、長期使用で効果が減少することがあります。

- ドーパミンアゴニスト:ドーパミン受容体を刺激し、ドーパミンの効果を模倣します。

- MAO-B阻害薬:ドーパミンの分解を抑えることで、脳内のドーパミン濃度を維持します。

- COMT阻害薬:レボドパの効果を延長するために使用されます。

2.外科的治療

- 脳深部刺激療法(DBS): 脳内の特定の部位に電極を埋め込み、電気刺激を与えることで症状を緩和します。特に振戦や動作緩慢に効果的です。

- 集束超音波治療(FUS): 非侵襲的な方法で、特定の脳部位をターゲットにして症状を改善します。

3.再生医療

- iPS細胞を用いた治療:ドーパミン産生細胞を再生し、脳内に移植することで根本的な治療を目指します。現在、臨床試験が進行中です。

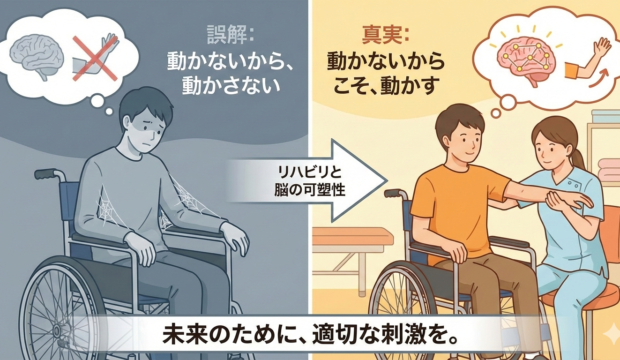

4.リハビリテーション

- 理学療法や作業療法を通じて、筋力やバランス感覚を維持・改善します。

- 言語療法も含まれ、発声や嚥下機能の改善を目指します。

5.補完療法

- 適度な運動やバランスの取れた食事、ストレス管理が症状の進行を遅らせる可能性があります。

- カフェインや特定の栄養素がドーパミンの減少を抑える効果があるとされています。

パーキンソン病と他の神経疾患にはいくつかの共通点がありますが、それぞれの疾患には特徴的な違いもあります。以下に、パーキンソン病とよく比較される神経疾患との違いを簡単にまとめております。

他の神経疾患との違い

多系統萎縮症(MSA)との違い

共通点:振戦(震え)、筋肉の硬直、動作の遅さなどの運動症状が見られます。

違い:MSAでは自律神経症状(低血圧、排尿困難など)が早期に現れることが多く、進行が速い傾向があります。また、MRIで脳幹や小脳の萎縮が確認されることがあります。

進行性核上性麻痺(PSP)との違い

共通点:筋肉の硬直やバランスの問題が現れます。

違い:PSPでは眼球運動障害(特に上方への眼球運動の困難)が特徴的で、転倒が初期から頻繁に起こります。また、進行が速く、認知機能障害が早期に現れることがあります。

レビー小体型認知症(DLB)との違い

共通点:パーキンソン病に似た運動症状(ふるえ、筋肉の硬直など)が現れます。

違い:DLBでは認知症症状(記憶力低下、混乱など)が初期から現れ、視覚的な幻覚が頻繁に見られることが特徴です。

薬剤性パーキンソン症候群との違い

共通点:パーキンソン病に似た運動症状が現れます。

違い:特定の薬剤(抗精神病薬や制吐薬など)の副作用として症状が現れるため、薬の中止で改善することが多いです。

脳血管性パーキンソニズムとの違い

共通点:振戦(震え)、筋肉の硬直、動作の遅さなどの運動症状が現れます。

違い:脳卒中などの脳血管障害が原因で、症状が突然発症することがあります。また、ドーパミン補充療法が効果を示さない場合が多いです。

これらの疾患は症状が似ているため、正確な診断には専門医による詳細な評価が必要です。MRIやSPECTなどの画像検査や、症状の進行パターンの観察が診断の助けとなります。

治療法や症状管理の進展

最近のパーキンソン病に関する研究では、治療法や症状管理の進展がいくつか報告されています。以下はその一部を紹介します。

1)薬物療法の進化:

- 新しい徐放性製剤が開発され、症状のコントロールがより持続的に行えるようになりました。

- 皮下持続注入型の治療法(アポモルフィンやレボドパ/カルビドパ)が進行中で、運動症状の変動を抑える効果が期待されています。

2)再生医療:

- iPS細胞を用いたドーパミン神経細胞の移植治療が注目されています。京都大学をはじめとする研究機関で臨床試験が進行中で、将来的な実用化が期待されています。

3)リハビリテーション技術の進化:

- バーチャルリアリティ(VR)を活用したリハビリテーションが、バランス機能の改善に効果的であることが示されています。

- 遠隔リハビリテーションやエクサゲーム(運動ゲーム)も、患者の生活の質を向上させる新しいアプローチとして注目されています。

4)外科的治療の進歩:

- 脳深部刺激療法(DBS)の技術が進化し、より個別化された治療プログラムが可能になっています。

ミライズでは、その方の体の状態に応じたトレーニングはもちろんですが、ご自宅での生活での提案や方法をお伝えさせて頂いております。少しでも進行を遅らせ、より良く生活が送れるように全力でサポートしております。

【脳梗塞リハビリミライズとは】

奈良や大阪を中心に脳卒中などのリハビリにお困りの方々へ自費リハビリを提供している理学療法士を中心としたオーダーメイドのリハビリ施設です。

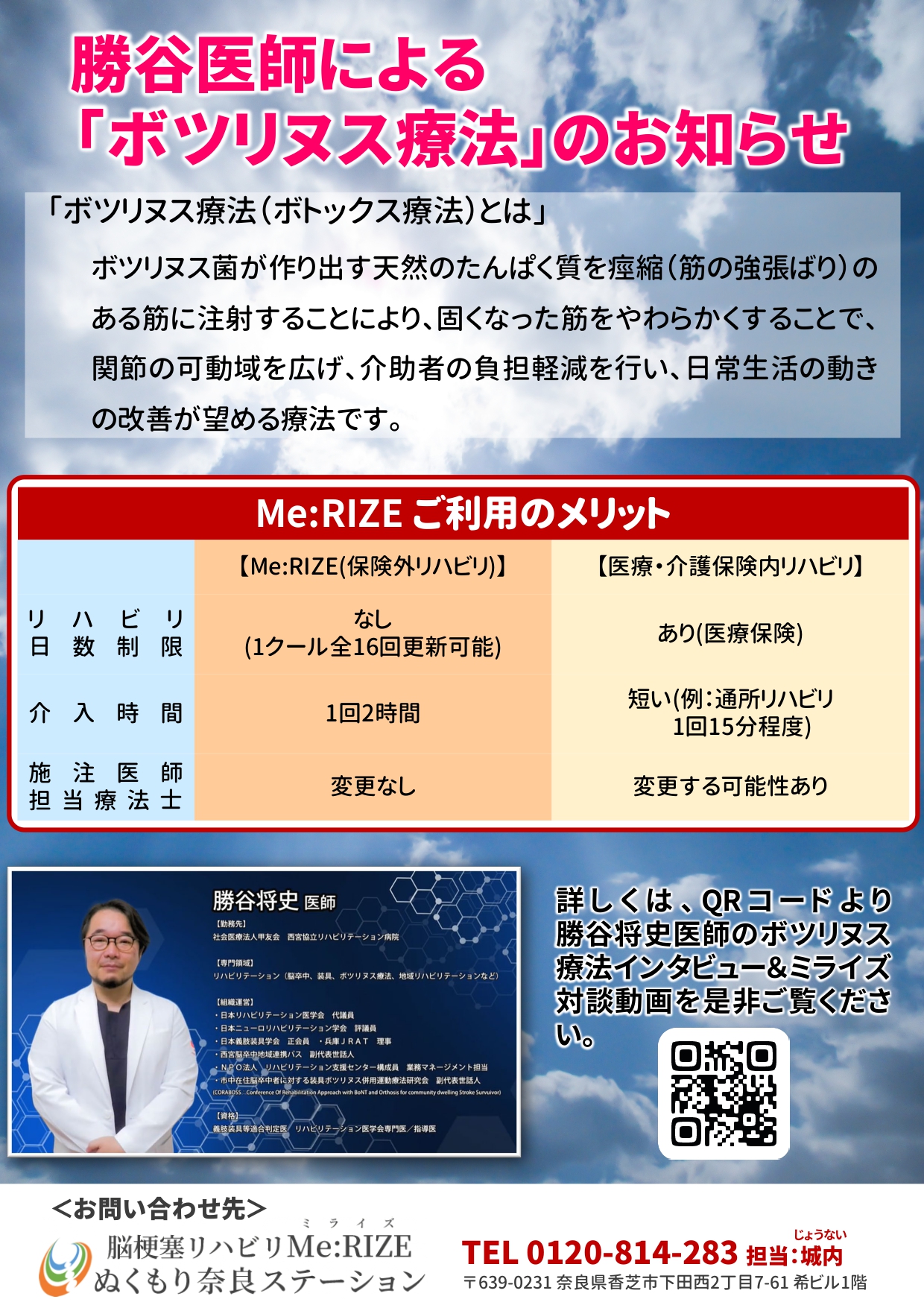

またボツリヌス療法の第一人者である勝谷将史医師に定期的に起こし頂き、脳卒中特有の筋肉のこわばりを軽減させるボツリヌス療法や装具外来をサービスの一つに持ち、医師の指示の下、安全にリハビリを受けることが可能なリハビリ施設でもあります。

リハビリが必要な方へ

必要な時、必要なだけ我々はリハビリをご提供いたします。

ミライズはあなたの未来を諦めません!

無料体験実施中です。

お問合せお待ちしております。

![脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ] 脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ]](https://nara-rihabiri.com/wp-content/uploads/2025/07/Me:RIZE_Text_Logo2.png)

-620x360.png)