ミライズに多系統萎縮症と診断された方もご利用されております。神経難病であり様々な症状が出現され、確定診断がでるまでに時間がかかってしまうこともあります。また、色々な制度を活用しながらリハビリをすることができますが、十分にリハビリができない場合もあります。今回はあらゆる角度からMSAについて簡単にご説明していきます。

【はじめに】

多系統萎縮症(MSA)は、神経変性疾患の中でも特に進行が速く、複数の神経系統が同時に障害される希少疾患です。かつては「線条体黒質変性症」や「オリーブ橋小脳変性症」、「シャイ・ドレーガー症候群」と呼ばれていた。この疾患は、運動機能だけでなく自律神経の機能も大きく損なうため、患者の日常生活や生活の質(QOL)に甚大な影響を及ぼします。

【多系統萎縮症の基本概念】

MSAという名称は、複数の神経系統—特に運動制御を司る系統と自律神経を中心とする系統—が同時に萎縮するという病態に由来しています。かつては、各症候群が別個の疾患として認識され、オリーブ橋小脳変性症(OPCA)、線条体黒質変性症、さらにはシャイ・ドレーガー症候群といった名称で呼ばれていました。しかし、後年の研究により、これらの臨床像が重なり合うこと、そして共通した病理学的特徴が認められることから、一つの疾患群としてまとめ上げられるようになりました。こうした歴史的背景は、疾患の診断や治療戦略の確立に向けた基盤となるとともに、神経変性疾患全体への理解を深める上で非常に重要な位置を占めています。

【疾患の病理学的特徴】

MSAの病態の核心は、中枢神経系における多系統の神経細胞死と、オリゴデンドログリア内へのαシヌクレイン蛋白の異常な蓄積にあります。通常、αシヌクレインは神経細胞内に存在する蛋白質ですが、MSAではグリア細胞、特にオリゴデンドログリア内に異常な蓄積が認められます。これを指標とするグリア細胞原線維変化(GCI)は、MSAの病理学的マーカーとして確立され、パーキンソン病との鑑別にも重要な役割を果たします。さらに、MRIやその他画像検査においては、小脳、脳幹、さらには基底核の萎縮が認められることから、進行の度合いや影響を受ける神経系統の広がりを把握する手がかりとなっています。こうした病理学的知見は、MSAが単なる運動障害の疾患ではなく、広範囲にわたる神経変性を伴う全身性の疾患であることを如実に示しています。

【臨床症状とその多様性】

MSAは進行性の神経変性疾患であるため、初期から中期、さらに末期にかけて症状の変化が明確にみられます。一般に運動障害と自律神経障害の両側面が顕著に現れます。

1. 運動障害の特徴

MSAには臨床像に応じて2つのタイプが認められます。

MSA‐P(パーキンソン型) パーキンソン症状

MSA‐Pでは、徐々に進行する筋固縮、震え、動作の鈍化、運動の開始困難が主眼となります。レボドパ投与に対する反応が乏しい場合が多く、パーキンソン病との鑑別が困難なケースもあります。

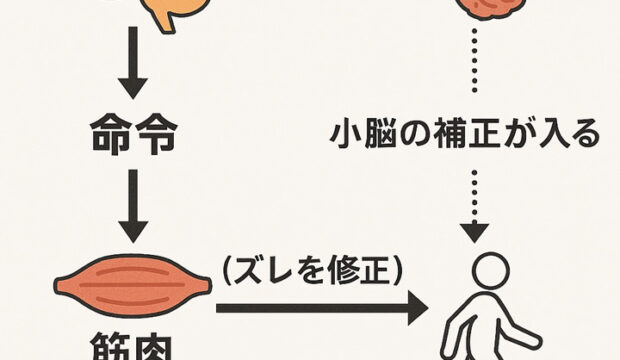

MSA‐C(小脳型) 小脳失調症状

歩行時の不安定さ、バランス感覚の喪失、眼振、細かい動作の不正確さなど、運動の精密性が求められる動作が乱れる傾向が強いです。日本など一部の地域ではMSA‐Cの症例が多く報告されています。

2. 自律神経障害

MSAの代表的な所見として、自律神経機能の破綻が挙げられます。具体例としては、以下の症状群があります。

・血圧調整障害

立位時や起立変更時に急激な血圧低下(起立性低血圧)が起こり、めまいや失神、転倒のリスクが高まります。加えて、心拍数の変動異常も認められることがあります。

・排尿・排便障害

尿失禁、排尿困難、頻尿、また便秘や直腸の機能障害がみられ、生活の質に大きな影響を及ぼします。これらは自律神経の制御不全を反映しており、治療やケアが不可欠です。

・発汗異常

過度の発汗や、逆に全身の発汗が乏しい場合など、体温調節や汗腺の調整に異常が生じることが確認されています。

3. その他の症状

・嚥下障害・会話障害

進行する過程で、嚥下や発音の調整が困難になり、誤嚥性肺炎のリスクが増加します。これに伴い、栄養状態や呼吸機能の低下も起こりやすいです。

・睡眠障害

REM睡眠行動異常症や、睡眠の断続性など、睡眠パターンの乱れも多く報告され、患者の日常生活に大きな影響を与えます。

・情動・認知障害

初期には著明な認知障害は現れにくいものの、病期が進むにつれて精神面や認知機能の低下、うつ状態や不安症が出現する場合もあります。これらは必ずしも主要な症状ではありませんが、患者のQOLに重要な影響を与えます。

以上のように、MSAは多系統にわたる障害を呈するため、その臨床像は一人ひとりに個別性があるとともに、進行に伴って複数の症状が同時に出現するのが特徴です。

【診断アプローチとその難しさ】

MSAの診断は、症状の重なりや変動のために極めて困難です。主に以下の手法が用いられます。

- 臨床的評価 患者の症状の経過、運動障害や自律神経症状の出現順序、進行の速さなど、詳細な問診と身体検査が基本となります。

- 画像診断 MRIでは、脳幹や小脳、基底核部の萎縮および特有の信号異常(例:「ホットクロスバンズサイン」)が認められることがありますが、必ずしも全例に現れるわけではありません。

- 自律神経機能検査 起立性低血圧の有無やその他の自律神経反応の評価も診断の一助となります。

- 除外診断 パーキンソン病、脊髄小脳変性症、純自律神経失調症など、類似の症状を呈する神経疾患との鑑別が重要です。

これら複数の検査を組み合わせ、チーム医療として神経内科医、放射線科医、検査技師などが連携することで、より正確な診断が可能となります。しかし、初期段階では非特異的な症状が多いため、診断までに時間を要するケースも少なくありません。

【治療方針と対症療法のアプローチ】

現時点で、MSAに対する根本的な治療法は確立されておらず、主に症状を緩和する対症療法が中心となります。

- 薬物療法 運動障害に対しては、一般的なパーキンソン病治療に用いられるロベドパーキソール、プラミペキソールといったドーパミン作動薬が試みられるものの、MSAではその効果が限定的です。また、自律神経症状に対しては、起立性低血圧を改善するためにフルドロコルチゾンやミドドリンが用いられるほか、便秘や排尿障害に対しても個々に適した治療が行われます。

- リハビリテーション 理学療法、作業療法、言語療法などの多職種連携によるリハビリテーションは、患者の日常生活動作の維持と、転倒防止、呼吸や嚥下機能の向上において重要な役割を果たします。

- 生活環境の改善 必要に応じた在宅医療、地域の介護支援、福祉サービスの活用など、患者ができる限り自立した生活を送るための環境整備も不可欠です。

これらの対症療法は、疾患の進行を根本的に止めるものではないものの、患者の生活の質を維持し、できるだけ自立した生活を延命するための有効な手段として位置づけられています。

【MSAの進行と予後】

MSAは、その進行が非常に速い神経変性疾患として知られており、診断後数年以内に日常生活に大きな支障をきたすケースが多数報告されています。一般的に、診断確定から5年から10年以内に重篤な障害状態となり、最終的には感染症、誤嚥性肺炎、呼吸器不全などの合併症によって生命に関わる結果となることが多いです。 こうした疾患の進行の速さは、治療の早期介入や多職種による集中的なケアの必要性を物語るものであり、患者本人だけでなく、家族や周囲の支援システムに対する大きな心理的・経済的負担となります。医療従事者は、この厳しい進行予後に対応すべく、診断の迅速化と合わせた包括的なサポート体制の構築に尽力しているのです。

【先行研究と最新の研究動向】

MSAの病態解明に向けた研究は、基礎研究と臨床研究の両面で進展しています。

- αシヌクレインの役割の解明 オリゴデンドログリア内での異常なαシヌクレインの蓄積が、神経変性の主要なメカニズムであるとの仮説の下、その制御機構や蓄積の阻止を目指した分子標的治療の研究が進められています。

- 遺伝的・環境的要因の解析 一部の研究では、特定の遺伝子多型や環境因子がMSAの発症リスクに影響を及ぼす可能性が示唆され、今後大規模な疫学研究により明らかにされることが期待されています。

- 新たな診断手法の模索 画像診断の高度化、バイオマーカーの探索、さらには血液や脳脊髄液中での特異的蛋白質の測定など、早期診断に向けた取り組みが活発に行われています。

これらの研究成果は、MSAの進行抑制や将来的な治療法の確立に向けた重要な一歩となるだけでなく、他の神経変性疾患への応用可能性も示唆しており、今後の医療現場における大きな期待が寄せられています。

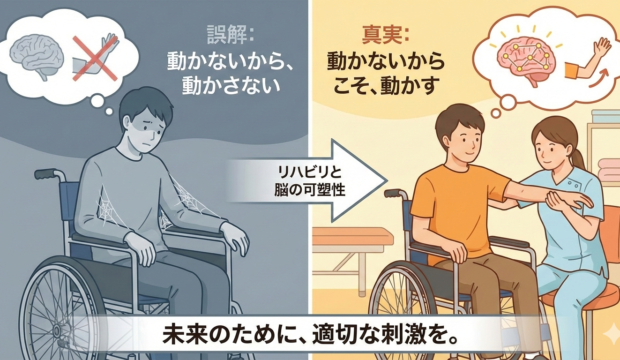

【リハビリテーションと生活機能の維持を目指した支援】

MSA患者にとって、完全な病態の改善は見込めなくとも、リハビリテーションは生活の質(QOL)向上に直結する非常に重要な側面です。理学療法、作業療法、言語療法など、多角的なリハビリプログラムは、運動機能の低下を補い、転倒予防や日常動作の維持に寄与します。専門のリハビリテーションチームは、定期的な評価と適宜プログラムの見直しを実施し、患者一人ひとりの状態に合わせた個別プランを策定しています。これにより、患者自身とその家族が自宅でのケアを充実させ、安心して日常生活を送れるよう努める環境づくりが推進されています。

【食事療法と栄養管理の重要性】

進行性の神経変性疾患においては、適切な栄養管理が治療の補完的要素として極めて重要です。MSAの患者は、咀嚼や嚥下の障害、また消化不良などに直面することが多いため、専門の栄養士と連携し、バランスのとれた食事療法を実践することが必要です。適切な栄養摂取は、体力の維持のみならず、免疫力の向上、さらには筋力低下の進行抑制にも寄与します。場合によっては、経口栄養補助剤の使用や、消化しやすい調理法の選定など、個々の状態に合わせた継続的な栄養管理が、全体的な治療効果向上に繋がる重要な手段となっています。

【精神的サポートと心理的ケア】

MSAの診断および進行過程において、患者本人とその家族は大きな精神的苦痛に晒されます。診断がもたらすショック、将来的な身体機能の低下、そして生活の自立性の喪失は、心理的なストレスやうつ状態、不安障害などの精神症状に直結することが多いです。医療現場では、精神科医や心理カウンセラーの介入を通じ、患者や家族がその精神的負担を和らげるためのサポートが実施されています。具体的には、個別カウンセリング、グループセラピー、さらにはストレスマネジメントの技法導入が行われ、患者が前向きな気持ちを取り戻すためのケアが重要視されています。

【在宅医療と地域医療の役割】

MSAはその進行性から、長期にわたる医療・ケアが必要となる疾患です。とくに高齢者が多い患者層においては、病院だけでなく在宅医療や地域医療の充実が大変重要です。定期的な訪問診療、在宅看護サービス、地域包括支援センターなど、各種医療・福祉サービスが連携することで、急変時の迅速な対応や、日常生活のサポートが可能となります。こうした地域医療の体制づくりは、患者とその家族にとって安心して生活できる環境を提供し、精神的安定とともに医療費負担の軽減にも寄与すると考えられています。

ミライズでは、その方の体の状態に応じたトレーニングはもちろんですが、ご自宅での生活での提案や方法をお伝えさせて頂いております。少しでも進行を遅らせ、より良く生活が送れるように全力でサポートしております。

【脳梗塞リハビリミライズとは】

奈良や大阪を中心に脳卒中などのリハビリにお困りの方々へ自費リハビリを提供している理学療法士を中心としたオーダーメイドのリハビリ施設です。

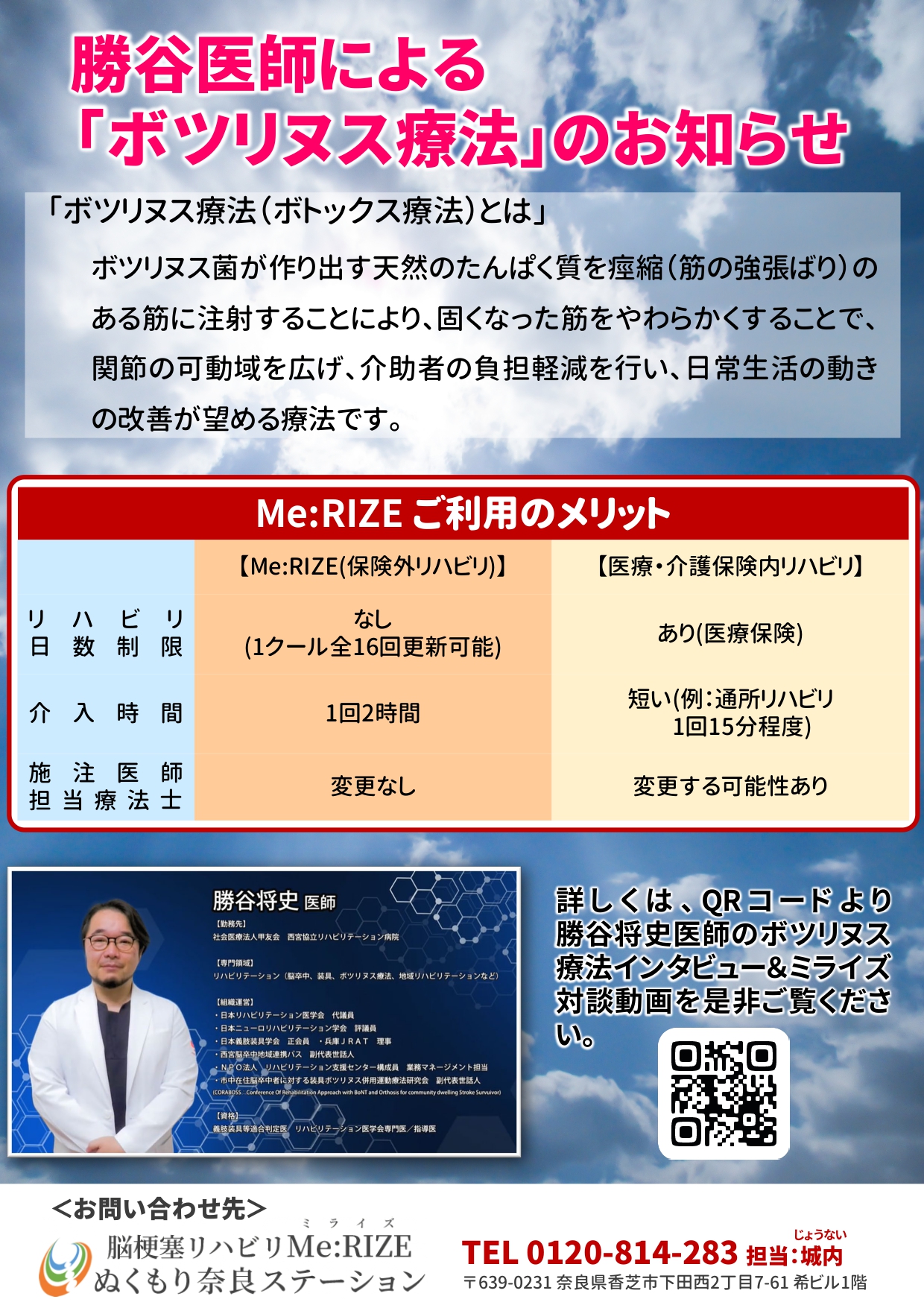

またボツリヌス療法の第一人者である勝谷将史医師に定期的に起こし頂き、脳卒中特有の筋肉のこわばりを軽減させるボツリヌス療法や装具外来をサービスの一つに持ち、医師の指示の下、安全にリハビリを受けることが可能なリハビリ施設でもあります。

リハビリが必要な方へ

必要な時、必要なだけ我々はリハビリをご提供いたします。

ミライズはあなたの未来を諦めません!

無料体験実施中です。

お問合せお待ちしております。

![脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ] 脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ]](https://nara-rihabiri.com/wp-content/uploads/2025/07/Me:RIZE_Text_Logo2.png)

-620x360.jpg)

-620x360.png)