椎間板ヘルニアは、脊椎(せきつい)の各椎骨(ついこつ)の間に位置する椎間板の変性や外傷により、椎間板内部に含まれるゼリー状の髄核(ずいかく)が、周囲の硬い繊維輪を突破して背中や脚などに痛みやしびれをもたらす疾患です。もともと椎間板は、衝撃吸収や脊椎の柔軟性を担う重要な役割を果たしており、その機能が低下や破綻することで神経根や脊髄が圧迫されると、激しい腰痛や坐骨神経痛、感覚障害、筋力低下などの症状を呈します。今回、基礎知識から最新の治療技術、さらには再発予防や今後の研究展望に至るまで段階的に解説することで、椎間板ヘルニアについての理解を深めて頂けれと思います。

1. 解剖学的背景と椎間板の構造

1.1 椎間板の役割と構成

椎間板は、各椎骨の間に位置し、以下の2つの主要な構造から成り立っています。

- 繊維輪(Annulus Fibrosus) 椎間板の外側を取り巻く堅い繊維性の構造で、複数の層が放射状に重なっており、内側の髄核をしっかりと包み込む役割を担います。繊維輪は、過度の圧迫やねじれ、外傷などに対して耐性を示す防御的なバリアとして機能し、椎間板の構造的安定性に寄与します。

- 髄核(Nucleus Pulposus) 繊維輪の中央部に位置し、ゼリー状の性質を持つ組織です。髄核は主に水分、プロテオグリカン、コラーゲンが豊富で、衝撃吸収や荷重分散を行うことで、日常の運動や衝撃から脊椎を守る重要な役割を果たします。

これらの構造は、健康な状態では協調して働き、頑強かつ柔軟な脊椎を維持するとともに、体幹の動きや姿勢の安定性を支えます。しかし、加齢や過度の負荷、外傷など様々な要因により椎間板の内部環境や構造が変化すると、繊維輪の微小な亀裂や髄核の変性が進行し、ヘルニア発生のリスクが高まります。

1.2 椎間板の老化と変性

年齢とともに椎間板は水分保持能力が低下し、髄核の弾性が減退します。また、慢性的な微小外傷や過剰な荷重負担、さらには遺伝的要因も加わると、繊維輪内部に細い亀裂が生じやすくなります。これにより、髄核が徐々に変性・退行変化を起こし、最終的には繊維輪を突破する「ヘルニア」となる可能性が高まります。こうした変性は、椎間板が本来果たすべき衝撃吸収や荷重分散の機能を大きく損なうため、脊椎全体の機能低下を招く要因ともなります。

2. 椎間板ヘルニアの病態と発生機序

2.1 発生のプロセス

椎間板ヘルニアは、以下のような一連のプロセスを経て発生します。

- 初期段階:椎間板の劣化と微小亀裂の形成 長期間の加齢、過度な運動、または突発的な外傷などが原因で、まずは繊維輪内部に微細な亀裂が入り始めます。これらの亀裂は通常は小さく、初期段階では症状があまり現れないことも多いですが、累積的なダメージにより進行していきます。

- 髄核の変性と拡大 髄核の内容物が時間と共に変性し、水分含有量が減少するとともに、内部の圧力が不均一に分布します。この状態で、既に存在する繊維輪の亀裂から髄核が僅かに押し出されるようになると、椎間板ヘルニアの前兆となります。

- ヘルニア形成と神経圧迫 最終的に、髄核が十分な大きさに拡がり、繊維輪の破れた部分から外に突出すると、周囲の神経根や脊髄組織を圧迫する状態になります。圧迫された神経は炎症反応を引き起こし、痛みやしびれ、筋力低下といった神経学的症状の原因となります。

2.2 病態の多様性

椎間板ヘルニアは、発生する部位や椎間板の状態、神経の圧迫度合いによって多様な病態を呈します。具体的には、以下のようなパターンが考えられます。

- 腰椎椎間板ヘルニア 最も多く見られるのは、腰椎部(特にL4/5やL5/S1)のヘルニアです。腰部は体重を支える重要な部分であり、過度な負荷がかかるため、ヘルニアの発症リスクが高いです。これが原因となる坐骨神経痛は、お尻から脚先まで放散する痛みやしびれを引き起こすことが一般的です。

- 頚椎椎間板ヘルニア 頚椎部で起こるヘルニアは、首や肩、腕に痛みやしびれ、筋力低下が現れる場合があり、場合によっては上肢の機能障害を伴います。頚椎は頭部の支持という重要な役割を持つため、神経圧迫が広範囲に及ぶと、より複雑な症状が現れることがあります。

- 胸椎椎間板ヘルニア 胸椎部での発生は稀ですが、胸郭の安定性を保ちながらも、神経支配領域が広がるため、胸部や腹部、さらには内臓に関連した症状が出現する可能性もあります。

このように、発生部位や神経との関連性によって、椎間板ヘルニアの症状や治療戦略は大きく異なります。

3. 椎間板ヘルニアの原因とリスク因子

椎間板ヘルニアの発症には、複数の要因が関与しています。以下に主な原因やリスク因子を詳述します。

3.1 加齢と椎間板の変性

正常な老化過程に伴い、椎間板は水分量の低下や弾性の減少が進行します。これにより、椎間板自体の耐久性が低下し、繊維輪に亀裂が入りやすくなります。加齢はまた、細胞の代謝や修復機構の低下をもたらし、これが変性を促進することで、ヘルニア発症のリスクが上昇します。

3.2 繰り返しの外傷と過度の負荷

長期間にわたって不適切な姿勢で作業を続けたり、重い荷物を反復的に持ち上げたりなどの行動は、椎間板に慢性的なストレスをかけます。特に腰部は、立位や座位、屈伸運動の際に大きな負荷がかかるため、過度の衝撃により繊維輪の微小損傷が重なることが原因となります。さらに、急激な外傷(転倒、交通事故など)も瞬間的な大きな力を加え、椎間板破綻の直接的な引き金となり得ます。

3.3 遺伝的要因と個人差

家族内に椎間板ヘルニアの既往がある場合、遺伝的素因がそのリスクに影響を及ぼすと言われています。また、個々の骨格や椎間板の形状、コラーゲンなどの構成分子の質や量にも個体差があり、これが発症しやすさに関連している可能性があります。

3.4 生活習慣と環境要因

現代の生活では、長時間のデスクワークやスマートフォンの利用、運動不足などが椎間板への負荷を増加させる要因となっています。さらに、肥満や過度なストレス、睡眠環境なども、椎間板の健康に影響を与え、結果としてヘルニアリスクを高めると考えられます。

4. 主な症状と臨床的な現れ方

椎間板ヘルニアは、神経根や脊髄への圧迫の程度、発生部位、患者さん個々の耐性によって、症状の現れ方が多様です。

4.1 腰痛と坐骨神経痛

特に腰椎椎間板ヘルニアの場合、腰部に激しい痛みが生じるとともに、坐骨神経を圧迫することで、お尻から太もも、ふくらはぎ、さらには足先にかけて放散する痛み(坐骨神経痛)が出現します。痛みは鋭い刺すような性質であったり、鈍く重苦しいといった多様な表現が見受けられ、患者さんの日常生活に大きな支障をきたす原因となります。

4.2 感覚障害と筋力低下

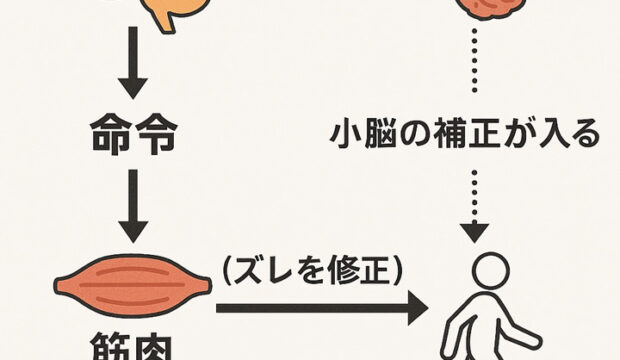

神経根が圧迫されると、打撲感、しびれ、またはピリピリとした感覚異常が出現するだけでなく、圧迫が進行すると対応する筋肉群の筋力低下も起こります。たとえば、下肢においては、歩行困難やバランス感覚の低下、さらには急激な場合には反射異常が顕著に現れることがあります。これらの症状は特に、急性発症型と慢性進行型とで現れ方が異なるため、診断時の詳細な神経学的評価が求められます。

4.3 その他の症状と重症例

一部の重症例では、神経圧迫の影響から排尿障害、性機能障害、さらには歩行困難といった深刻な症状が現れるケースもあり、早急な医療対応が必要とされます。また、痛みが持続することにより、精神面でのストレスや不安、うつ状態を併発することも珍しくありません。

5. 診断方法と評価のポイント

椎間板ヘルニアの診断は、患者さんの症状の聴取と身体検査、さらに画像診断などを組み合わせた総合的な評価によって行われます。

5.1 詳細な問診と身体検査

医師は、まず患者さんから痛みの出現時期、痛みの性質、放散のパターン、日常生活や仕事中の姿勢や作業内容などについて詳細な問診を行います。これに加え、神経学的検査(筋力、感覚、反射の評価など)を実施し、圧迫される神経の局在を正確に把握することが重要です。

5.2 画像診断の役割

- MRI(磁気共鳴画像) 脊椎および椎間板、神経根の状態を高解像度で捉えるため、椎間板ヘルニアの診断において最も有用な検査法です。画像上で突出した髄核の範囲、位置、並びに周囲の炎症や浮腫の程度を確認することができます。

- CT(コンピューター断層撮影) 特に骨構造の評価に優れており、椎間板周囲の骨の変形や、椎骨の狭窄、脊柱管の形状異常などを確認するのに使用されます。

- X線検査 基本的な骨格の並びや、椎間隙の狭小化、変形を評価するために利用されますが、椎間板の内部構造や神経圧迫の詳細な判断には限界があります。

これらの検査結果を総合的に判断することで、正確な診断と共に、治療方針の決定に向けた詳細な評価が可能となります。

6. 治療法の全体像

椎間板ヘルニアの治療は大きく分けて、初期の保存療法と、症状が重い場合や保存療法が効果を示さない場合に検討される手術療法の2本柱から成っています。各治療法は患者さんの症状や年齢、生活背景に合わせて選択されます。

6.1 保存療法

薬物療法

- 鎮痛薬・消炎剤(NSAIDs) 炎症を抑え、痛みを緩和するために使用する基本的な治療法です。

- 筋弛緩薬 筋肉の過緊張を和らげ、腰部の負担軽減を図るために投与されることがあります。

- 内服ステロイド 炎症が激しい場合には、短期間の内服療法で強い抗炎症作用を期待する場合もあります。

物理療法・リハビリテーション

- 温熱療法と冷却療法 痛みと炎症のコントロール、血行促進の目的で行われます。

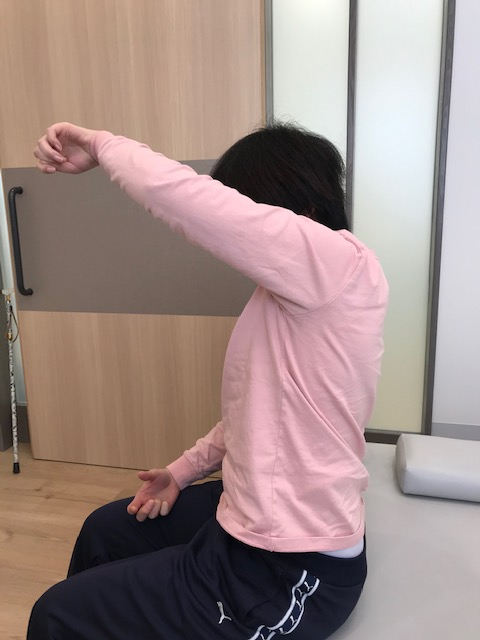

- 牽引療法や運動療法 腰部の安定性の向上を目指すとともに、関節可動域や筋力の回復を促すために、体幹強化やストレッチ、柔軟性向上のための運動が指導されます。

- 理学療法士による個別指導 患者さん一人ひとりの症状に合わせた具体的なエクササイズのプログラムが作成され、正しい姿勢や日常生活での注意点について学びます。

補助的な治療法

- 神経ブロック注射やエピデュラルステロイド注射 痛みの極度な場合、局所の炎症を抑制して一時的に神経圧迫の症状を緩和する目的で行われる治療です。

6.2 手術療法

保存療法で改善が見られなかった場合、または神経根圧迫による機能障害(歩行困難、筋力低下、排尿障害など)が顕著な場合には、手術療法が選択されることがあります。手術法には以下のようなものがあります。

- 部分椎間板切除術(ディセクトミー) ヘルニア化した椎間板の突出部分を摘出し、神経圧迫を解除する標準的な手術法です。

- 内視鏡下手術 手術侵襲を最小限に抑え、小さな切開で内視鏡を用いてヘルニア部を除去する技術が近年普及しています。

- 椎弓切除術などの補助的手術 重度の場合、骨の一部を切除して脊柱管を拡大することで神経への圧迫を緩和する方法が用いられることもあります。

手術の適応は、画像診断、神経学所見、保存療法の効果、全体的な健康状態などを踏まえ、慎重に判断されます。

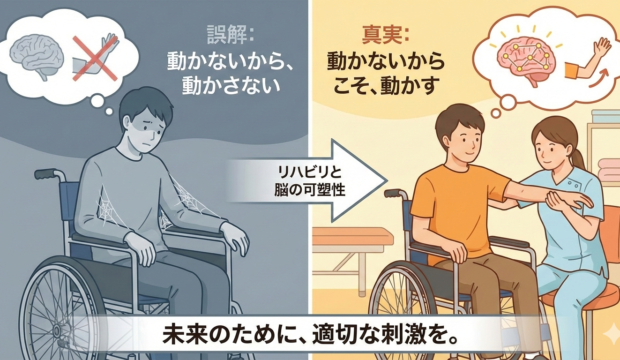

7. リハビリテーションと予防の重要性

治療が完了した後も、再発防止と機能回復を目指したリハビリテーションは非常に重要です。また、日常生活での適切な動作や姿勢、生活習慣の改善により、椎間板への負担を軽減し、再発リスクを低下させることが期待されます。

7.1 リハビリテーションプログラム

- 筋力強化エクササイズ 特に体幹(背筋、腹筋、骨盤周囲の筋肉)を強化することで、腰椎の安定性を高め椎間板への負担を軽減します。

- 柔軟性向上ストレッチ 腰部や下肢の柔軟性を保つことで、動作時の無理な力のかかり方を防ぎ、筋肉の緊張を解消することに寄与します。

- バランス訓練 体幹のバランス能力を向上させ、自宅や職場での転倒防止にもつながるトレーニングが含まれます。

- 生活習慣指導 正しい座り方や立ち方、重い物の持ち上げ方の指導、さらには適度な休息と運動習慣の継続など、日常生活全般にわたるアドバイスが提供されます。

7.2 再発予防策

- 適度な運動と体重管理 肥満は腰部に過重な負荷をかけるため、バランスの良い食生活と適度な運動、体重管理が重要です。

- 正しい姿勢の維持 長時間同じ姿勢での作業や、前かがみの姿勢を避け、定期的にストレッチや休憩を取り入れることが推奨されます。

- 専門家のフォローアップ 椎間板ヘルニアの既往がある場合は、定期的な医療機関や理学療法士によるフォローアップを続け、早期の異常発見や対策を講じることが望ましいです。

8. 最新の研究動向と今後の展望

椎間板ヘルニアに関する研究は、基礎医学から臨床応用に至るまで多方面で進んでおり、いくつかの先進的なアプローチが注目されています。

8.1 最小侵襲手術と内視鏡技術

近年、内視鏡下手術技術が急速に発展しており、微小な切開によってヘルニア部を除去できる方法が普及しています。これにより、手術による侵襲が大幅に低減され、術後の回復期間が短縮されるとともに、感染リスクや合併症の発生率も低く抑えられる成果が報告されています。

8.2 再生医療や細胞治療の可能性

椎間板の根本的な修復を目指す再生医療は、成人の幹細胞や成長因子を用いて椎間板組織の再生を促進する取り組みとして注目されています。現在のところ、まだ実験段階や初期の臨床試験が中心ですが、将来的には、椎間板そのものの機能回復や変性プロセスの抑制に大きな可能性を秘めており、根治療法への道が開かれることが期待されています。

8.3 バイオメカニクスと個別化医療

個々の患者さんの骨格や筋力、ライフスタイルに応じた最適な治療法やリハビリプログラムを提供するため、最新のバイオメカニクス解析技術が取り入れられ始めています。シミュレーション技術とデジタルツールを用い、各患者さんに最適化された治療戦略を策定することで、再発予防や機能回復の効果をさらに高める試みが進行中です。

8.4 新たな薬物療法と神経保護戦略

炎症反応や神経の再生を促す新規薬剤の開発、ならびに神経保護作用を持つ成分の応用も、椎間板ヘルニアの症状改善に向けた研究領域として活発に進められています。これらは特に、急性期の症状緩和や、保存療法との併用療法として有効な選択肢となり得ると期待されています。

9. 患者さんへの生活指導と社会的サポート

椎間板ヘルニアは、単に医学的治療だけでなく、患者さんご自身が日常生活の中で適切な対策を講じることが再発防止や生活の質(QOL)の向上に直結します。医師や理学療法士、作業療法士などの専門家が連携し、以下のような生活指導が提供されます。

- 正しい姿勢と動作の習慣化 デスクワーク中の正しい座り方、立ち上がりや歩行時の注意点、重い物を持つ際のテクニックなどを指導し、腰部への過度な負荷を避けるための日常動作の改善法が伝授されます。

- ストレス管理と精神的サポート 長引く慢性痛や機能障害は、精神面に大きな負担を与えることがあるため、カウンセリングや適切なストレスマネジメント法の指導、さらには患者会やグループセッションへの参加が推奨される場合もあります。

- 職場復帰支援やリハビリ後のフォローアップ 特に働く世代においては、職場環境における適切な姿勢や作業方法、さらには定期的なストレッチや運動を通じた予防策が重要視され、早期の職場復帰が支援される体制整備も進んでいます。

10. まとめと今後の課題

椎間板ヘルニアは、加齢、過度の負荷、外傷、遺伝的背景、生活習慣など、複数の要因が複雑に絡み合って発症する疾患です。 病態は、まず椎間板の微小な亀裂から始まり、髄核の変性・穿出を経て、最終的に神経根への圧迫という臨床的症状を引き起こします。これにより、腰痛、坐骨神経痛、感覚障害、筋力低下などが現れ、患者さんの日常生活の質に大きな影響を及ぼします。

診断には詳細な問診、神経学的評価、およびMRIなどの画像診断が不可欠であり、これにより正確な病期と適切な治療法の選択が行われます。治療法は大きく、保存療法と手術療法に分かれ、保存療法による薬物治療、物理療法、リハビリテーションの努力が第一選択となる一方で、重症例や機能障害を伴う場合には、最小侵襲手術や内視鏡下手術といった手術療法が適用されます。

さらに、近年注目される再生医療、個別化医療、細胞治療などの新たなアプローチが、将来的に根本的治療法の確立につながる可能性があり、研究開発が進められています。また、患者さん自身の日常生活の工夫や生活指導、精神面や社会的サポートの充実も、長期的な再発防止およびQOL向上に向けた重要な要素となっています。

総合的に見れば、椎間板ヘルニアは現代社会における生活習慣病の一つとして、予防、早期診断、治療、リハビリテーションの各フェーズで多角的なアプローチが必要とされる疾患です。今後は、さらなる技術革新とともに、個々の患者さんに合わせた治療戦略が確立され、より安全かつ効果的な治療と再発防止策が普及していくことが期待されます。

今回、椎間板ヘルニアについて簡単にお伝えしましたが、椎間板ヘルニアでお困りの方やその他の整形疾患の方でも気になることありましたら、ご連絡をお待ちしております。

【脳梗塞リハビリミライズとは】

奈良や大阪を中心に脳卒中などのリハビリにお困りの方々へ自費リハビリを提供している理学療法士を中心としたオーダーメイドのリハビリ施設です。

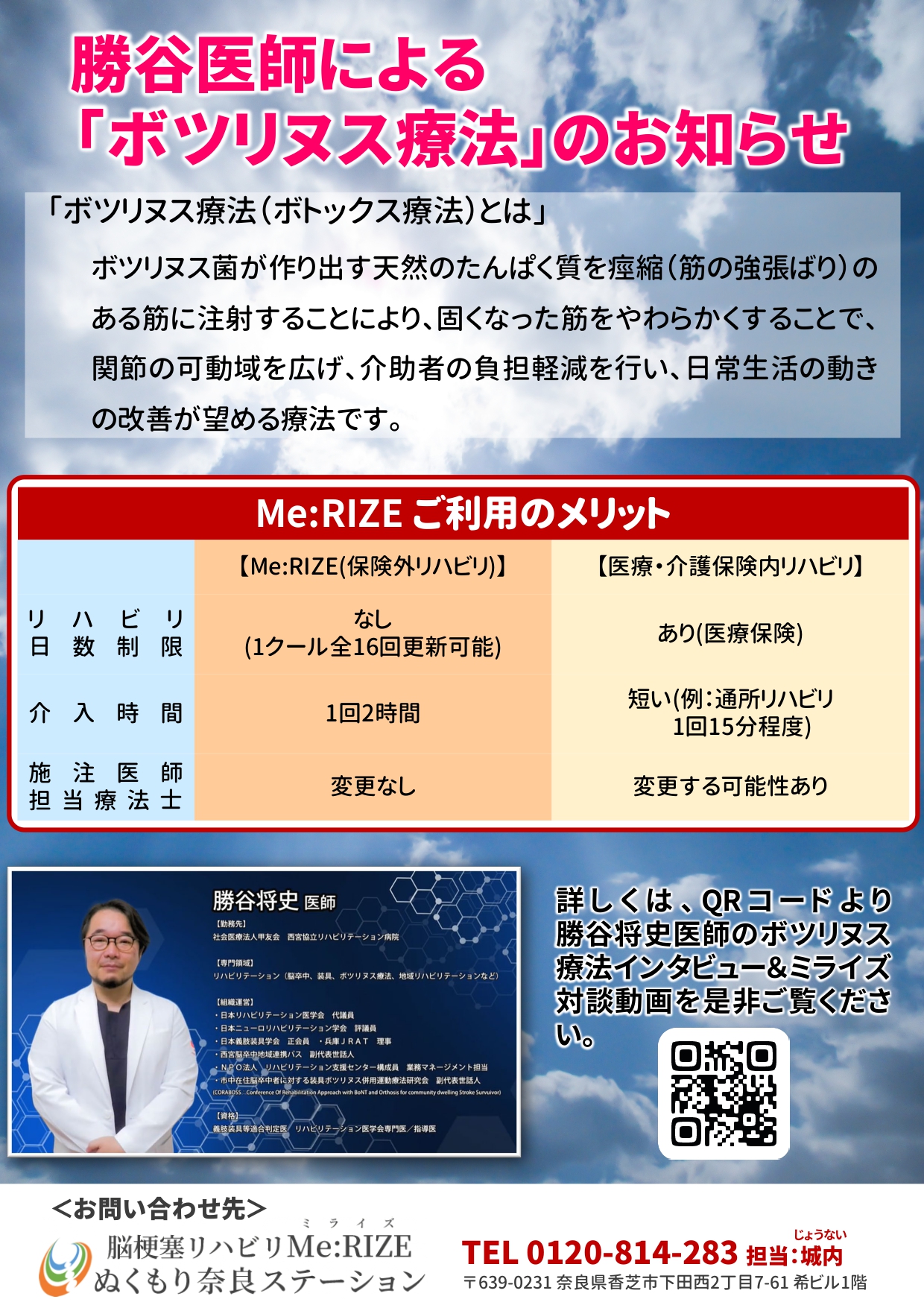

またボツリヌス療法の第一人者である勝谷将史医師に定期的に起こし頂き、脳卒中特有の筋肉のこわばりを軽減させるボツリヌス療法や装具外来をサービスの一つに持ち、医師の指示の下、安全にリハビリを受けることが可能なリハビリ施設でもあります。

リハビリが必要な方へ

必要な時、必要なだけ我々はリハビリをご提供いたします。

ミライズはあなたの未来を諦めません! 無料体験実施中です。

お問合せお待ちしております。

![脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ] 脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ]](https://nara-rihabiri.com/wp-content/uploads/2025/07/Me:RIZE_Text_Logo2.png)

-620x360.jpg)

-620x360.png)