みなさんこんにちは♪

奈良香芝市にある自費リハビリ施設

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)理学療法士の城内洋人です。

お陰様で2025年7月15日で開設から7年目を迎えます。この6年間で奈良県を中心に大阪、兵庫、京都、和歌山、三重など関西中から脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)の後遺症やパーキンソン病、脊髄小脳変性症などにお悩みの方からお問合せを頂き、延べ7,000人以上のお客様とリハビリをご一緒させていただきました!

大変多くの脳疾患にお悩みの方々のお力になれたことを嬉しく思います。

現在は、この笑顔や喜びの輪をアジアに広げるべく、「ASIAに新しい価値提供を!」をテーマにアジア圏の脳梗塞、脳出血などの後遺症にお悩みの方々を受け入れるスキーム構築を進めております。

さて、そんな脳梗塞リハビリミライズから本日は皆さまへ

【脳梗塞・脳出血後遺症〜歩行〜はじめの一歩が出にくい理由とその解決法】

についてお話をさせていただければと思います。

ぜひ最後までお付き合いください。

まず初めに

脳梗塞や脳出血の後に「立ち上がってから最初の一歩がなかなか出にくい」状態には、多くの要因が複合的に関係しています。以下にわかりやすく下記に整理します。

主な原因とメカニズム

- 体重移動(重心移動)の困難

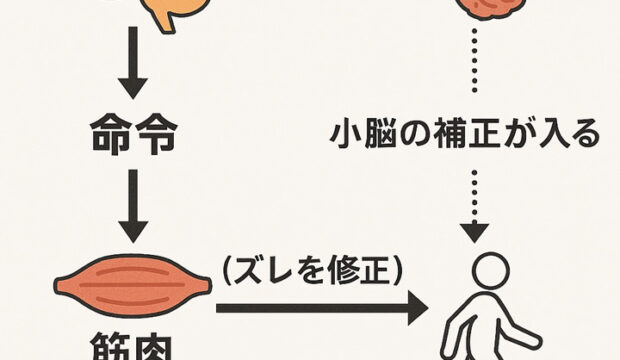

歩行開始時には、まず立脚とは反対側への重心移動(重心を支える側へ移す)が必要です。このとき重要なのが中殿筋とヒラメ筋の制御ですが、脳梗塞の後、重心移動が通常の半分しかできず、一歩目に踏み出せないことがあります 。 - バランス制御の障害

体重を片足に乗せて踏み出すためには、支持側のバランスと非麻痺側・麻痺側の連携が不可欠です。しかし、感覚障害や姿勢制御の乱れ(例:網様体脊髄路への影響)により、これらがうまく機能せず安定が得られず、上手くいきません。 - 筋力低下・痙性(スパスム)

麻痺側の大殿筋、中殿筋、ハム、ヒラメ筋、前脛骨筋といった筋力が弱い、または異常に緊張することで、歩行のために必要な筋肉の「収縮と弛緩」が連携できません。そのため、股関節や足首が正常に曲がらず、一歩を出す準備が困難になります 。 - 歩行周期(立脚-遊脚期)の乱れ

正常な歩行は「立脚期→遊脚期」とスムーズに切り替わりますが、脳梗塞では立脚中期に体重を支えられなかったり、遊脚期で足が振り出しにくかったりします。結果、接地が踵ではなくつま先からになったり、転倒のリスクが高まる可能性があります。 - 歩行開始における中枢的な障害

正常な歩行は脊髄のCPG(Central Pattern Generator:中央パターン生成器)によっても支えられていますが、脳梗塞後には固有感覚入力や姿勢制御が整わず、CPGがうまく発動しません。その結果、歩行開始のトリガーを引きづらくなります 。 - 前部大脳病性失行(Bruns失行)の可能性

まれに、両側の前頭葉障害によるBruns失行という歩行開始障害が生じることもあります。筋力や協調性は保たれていても、「歩き始める」ことができない症状です 。

代表的なリハビリのアプローチ

重心移動の練習(体幹の安定、中殿筋やヒラメ筋の再教育)

片脚立ちの練習でバランス感覚の強化

筋力とストレッチによる痙性・硬縮の改善

歩行周期に合わせた段階的歩行練習(立脚・遊脚の分けて訓練)

適切な補助具の使用(AFO・杖など)で安全に自信を持って歩く練習

まとめ

歩き始めの第一歩が出にくいのは、「重心移動」「バランス制御」「筋力と柔軟性」「中枢からの歩行開始命令」のすべてが協調して初めて可能になるからです。

脳卒中後はこれらすべてに障害が出るため、「一歩目」が特に難しく感じられます。

理学療法士・作業療法士のサポートを受け、段階的・総合的にリハビリを進めることが大切です。

○より専門的かつ効果的なリハビリテーションの方法

脳卒中後の「最初の一歩」をスムーズにするには、次のような専門的かつ効果的なリハビリ戦略が重要です。

- 重心移動と体重支持の強化

サーキットクラス形式の訓練(Circuit class training)によって歩行・バランス能力を統合的に訓練することが、エビデンスレベル I‑Aで推奨されています 。

加重を意識したトレーニング(片足立ち・スクワット・ステップアップ・かかと上げ)により、骨・筋力・バランスが強化され、重心移動が楽になります 。

- 走行パターン誘導+体重減免トレッドミル

体重サポート付きトレッドミル(BWSTT)は歩行スピードと持久力を向上させ、早期導入が即効性もあると言われています。

後方歩行トレーニングは股関節伸展と膝屈曲を促し、一歩目の運動パターン作成に最適となります。

- 機能的電気刺激(FES)による筋制御回復

足関節背屈や股関節伸展にFESを併用すると、歩行時のつま先沈下改善に極めて効果的(推奨 IIa‑A/IIa‑B) 。

多チャンネルFESとtDCSを組み合わせた訓練では、歩行の規則性とバランスがさらに向上する可能性があります 。

- リズム・聴覚キュー刺激(RAS)による歩行調整

リズミック・オーディトリー・キュー(リズム音)は歩幅・歩調・足部接地の安定に寄与し、歩行の統合的制御力を高めると言われています。

- バイラテラル訓練+VR/アクション観察

両脚同時トレーニング(BLT)はバランスと筋力の左右アンバランス是正に効果的です。

VRや動作観察+イメージ訓練と組み合わせることで、歩行スピード・歩行支持時間の向上につながります 。

- ロボット・外骨格支援と早期導入

ロボット歩行訓練(RAGT)は初期〜慢性期まで歩行能力を改善し、プロトコルの工夫でさらに強化が可能 。

特にHAL外骨格の早期導入は、BrunnstromステージやFIMなど機能改善に有意差があると言われています。 - 水中療法(アクアセラピー)

ウォーター・エクササイズ(Ai Chi/Bad Ragaz/水中ランニングなど)が重さを軽減しつつバランス・柔軟性を高め、歩行訓練の理想的な導入環境になります 。

実例

セッション頻度 週3〜5回、1回45〜60分程度

神経可塑性の促進と習慣化を目的に実施。

フェーズ分け ① BWSTT+FES

② 重心+バランス訓練

③ RAS付き歩行

④ VR/ロボット補助 段階的・重層的刺激による総合的獲得

多職種連携 理学療法・作業療法・言語聴覚療法・(必要に応じて)神経調整+心理支援 全身的・継続的リハビリ環境の維持

補足ポイント

早期開始が鍵:発症3か月以内が最も効果的とされ、早ければ神経回路の変容が起こりやすくなります 。

定量フィードバックの活用:歩行バイオフィードバック(フォースプレートなど)の併用で、動作改善の即時反映が実現可能 。

動機づけと継続性:VRやリズム訓練、グループ形式によるサーキットが継続の意欲を高めます 。

まとめ

ただ歩く練習だけでなく、重心・筋力強化・リズム感・センサー加重・ロボット支援など多面的に組み合わせることがカギ。

特に「歩き始め」の局面には、重心移動・バランス制御・筋のタイミング制御が必要不可欠です。

早期から継続的に訓練することで、歩行開始の難しさが段階的に解消されていきます。

弊社脳梗塞リハビリMe:RIZEでも脳梗塞や脳出血の後遺症、あるいはパーキンソン病のリハビリにおいて、歩きはじめの一歩に対して、麻痺側の下肢筋肉や足底への感覚や注意のトレーニング、電気治療、レッドコードエクササイズを使用したステップや歩行動作練習、運動イメージや免荷歩行を活用したトレーニングを実施しています。

奈良を始め、大阪、京都、兵庫(神戸など)、和歌山、滋賀、三重(伊賀、甲賀、名張など)など、関西圏、近畿一円で自費リハビリ領域における脳梗塞リハビリ、脳出血リハビリ、神経疾患のリハビリ、パーキンソン病リハビリをお探しの脳卒中当事者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、ご相談ください!

いかがでしたか?

みなさまの健幸の一助になれたなら幸いです。

引き続き、よろしくお願いいたします!

株式会社エイジエル

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)

城内洋人

【脳梗塞リハビリミライズとは】

奈良を中心に大阪、兵庫、三重、京都、和歌山などからも脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)の後遺症やパーキンソン病、脊髄小脳変性症のリハビリにお困りの方々へ自費リハビリを提供している理学療法士、作業療法士を中心としたオーダーメイドのリハビリ施設です。

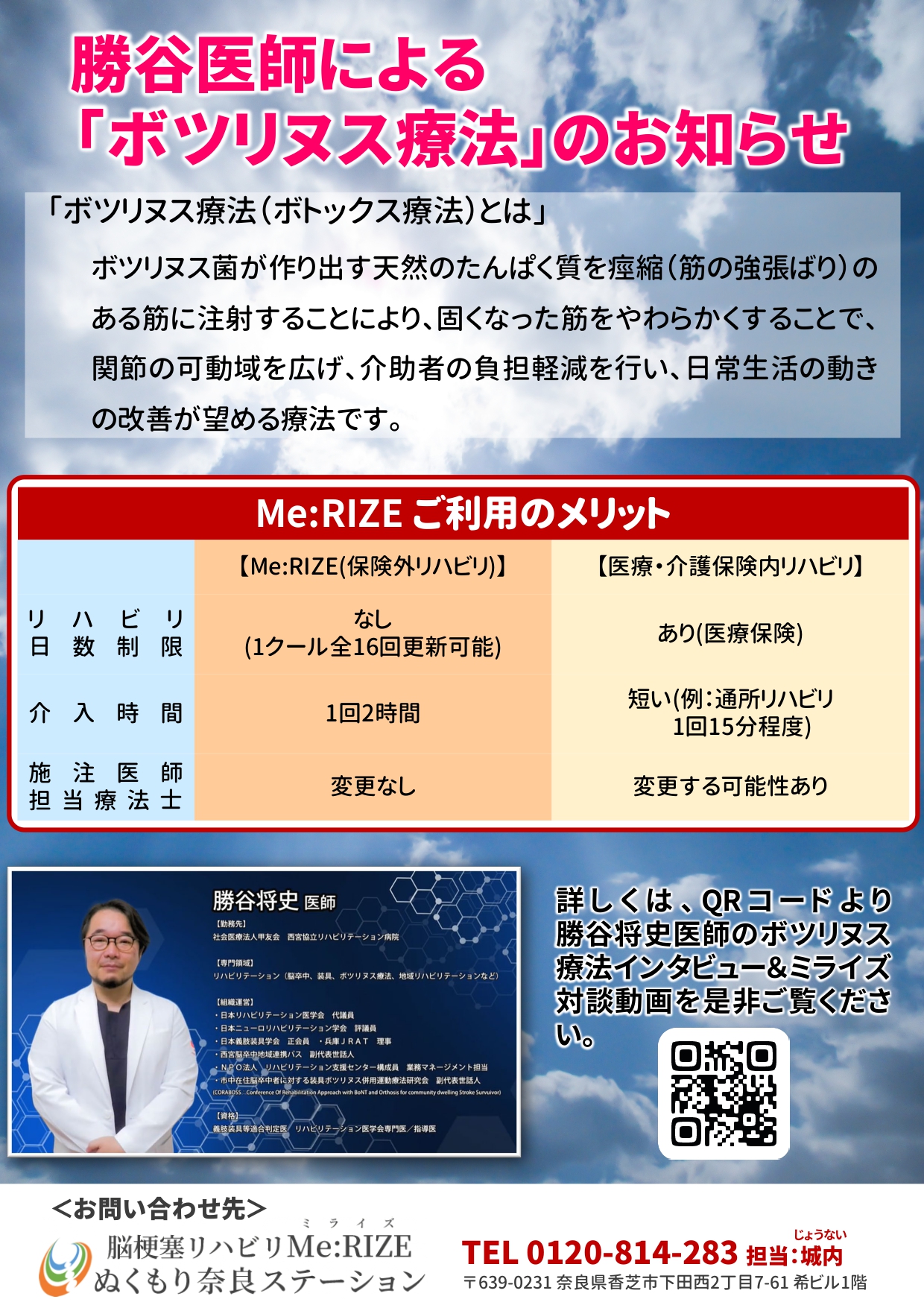

またボツリヌス療法の第一人者であるリハビリテーション医、勝谷将史医師に定期的に起こし頂き、脳出血や脳梗塞特有の痙縮と呼ばれる筋肉のこわばりを軽減させるボツリヌス療法や装具外来、さらには提携先医療機関との再生医療(幹細胞治療)や弊社の管理栄養士と森永クリニコ社のリハたいむゼリーが加わったリハビリ栄養の追加サービスを持ち、医師の指示の下、安全にリハビリを受けることが可能な保険外リハビリ施設でもあります。

リハビリが必要な方へ

従来の医療保険リハビリや介護保険リハビリ特有の日数や期間の制限なく、必要な時、必要なだけリハビリをご提供することが可能です。

ミライズはあなたの未来を諦めません!

脳梗塞リハビリMe:RIZE(ミライズ)

ぬくもり奈良ステーション

奈良県香芝市下田西2丁目7‐61希ビル1階

📞0120‐814‐213

「近鉄下田駅」「JR和歌山線香芝駅」より徒歩2分

無料体験実施中です。

お問合せお待ちしております。

![脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ] 脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ]](https://nara-rihabiri.com/wp-content/uploads/2025/07/Me:RIZE_Text_Logo2.png)

-620x360.jpg)

-620x360.png)