2024年に公表された厚労省の人口動態統計月報年計(概数)によると、主な死因の割合で「脳卒中」は男女ともに4位となっています。医学の進歩や早期は発見と対応ができるようになったこともあり、死亡リスクは低下してきております。

しかし、一方では2022年の厚生労働省の国民生活基礎調査より、介護が必要になった主な原因として、「脳卒中」は2位となっています。介護が必要になる原因になりやすい病気となっております。ミライズの7~8割の方が脳卒中での利用となっております。

脳卒中は、脳の血流が突然に途絶え、脳の一部が機能しなくなる病気です。脳卒中は主に大きく2種類に分けられます。

- 脳梗塞:脳の血管が血栓(血の塊)や他の物質によって詰まり、血流が途絶えます。これが脳卒中の約70~80%を占めます。

- 脳出血:脳の血管が破れて出血し、脳内に血液が漏れ出します。これが脳卒中の約20%を占めます。

今回は脳梗塞について簡単にお伝えします。

脳梗塞(のうこうそく)とは、脳の一部に血流が止まり、脳細胞が酸素や栄養を受け取れなくなる状態です。これにより、脳細胞が壊れてしまい、様々な神経機能が低下し、様々な症状を認めます。

脳梗塞前の症状

脳梗塞の前兆や予兆と呼ばれる症状は、脳に十分な血液が供給されなくなる前に現れることがあります。これを「一過性脳虚血発作(TIA)」と呼びます。TIAは短時間で症状が消えることがありますが、放置すると本格的な脳梗塞につながるリスクが高まります。以下のような症状が見られます。

- 突然の片側の身体の麻痺やしびれ:特に顔、腕、または脚に現れることが多いです。

- 言語障害:言葉がうまく出てこない、他人の話が理解できないといった症状。

- 視覚障害:片方の目が見えにくくなる、視野の一部が欠けるなど。

- 激しい頭痛:特に原因不明の突然の頭痛が発生することがあります。

- めまいやバランス感覚の異常:突然のめまい、バランスを取るのが難しくなるなど。

脳梗塞の主な原因

- 血栓: 脳の血管に詰まった血液塊が原因で血流が止まることがあります。

- 動脈硬化: 脳の血管が硬くなり、血流が滞ることがあります。

- 高血圧: 高い血圧が血管を傷つけ、血流が止まることがあります。

- 糖尿病: 糖尿病が血管を損傷させ、脳梗塞のリスクを高めることがあります。

このような原因はある方は脳梗塞になる可能性が高くなります。

脳梗塞になりやすい血管

脳梗塞は、脳内のいくつかの特定の血管に起こりやすい。これらの血管は、脳の重要な部分に血液を供給するため、詰まると重大な影響を及ぼすことがあります。主に次の血管が関与します。

内頚動脈(ないけいどうみゃく)

内頚動脈は、首から脳に血液を送る主要な動脈であり、脳梗塞が発生しやすい血管です。内頚動脈の狭窄や閉塞は、広範囲にわたる脳の領域に影響を与えます。

中大脳動脈(ちゅうだいのうどうみゃく)

中大脳動脈は、内頚動脈から分岐し、脳の側面(前頭葉、頭頂葉、側頭葉)に血液を供給します。この動脈が詰まると、片麻痺や言語障害などの症状が現れることがあります。

椎骨動脈(ついこつどうみゃく)

椎骨動脈は、頚椎の中を通り、脳底動脈に合流します。後脳部(小脳、脳幹)に血液を供給しており、ここでの脳梗塞はバランス感覚や運動調整に影響を与えます。

脳底動脈(のうていどうみゃく)

脳底動脈は、椎骨動脈から成り、脳幹や小脳、大脳の後部に血液を送ります。ここでの脳梗塞は、生命維持に関わる重要な機能に影響を与える可能性があります。

脳梗塞の症状について詳しく教えて

脳梗塞の症状は、突然現れることが多く、症状の種類や重篤度は、脳のどの部分が影響を受けたかによります。主な症状には次のようなものがあります:

脳の役割

脳は人間の体の中で最も重要かつ複雑な器官の一つで、知覚、感情、思考、行動などの多くの機能を司ります。脳のどの部位に脳梗塞が発生するかによって、症状や影響は大きく異なります。以下は脳の主要な部分とその役割の概要です。

大脳

大脳は脳の大部分を占め、以下のように分けられます。

- 前頭葉:

思考、計画、運動の制御を担当します。ここに脳梗塞が発生すると、意思決定や動作に影響が出ることがあります。 - 側頭葉:

記憶、言語理解、聴覚を担当します。ここに脳梗塞が発生すると、記憶障害や聴覚の問題、言語理解の問題が生じることがあります。 - 頭頂葉:

感覚情報の統合、空間認知を担当します。ここに脳梗塞が発生すると、感覚情報の処理に問題が出たり、空間認知が難しくなることがあります。 - 後頭葉:

視覚情報の処理を担当します。ここに脳梗塞が発生すると、視力障害や視野の欠損が生じることがあります。

小脳

小脳は運動の調整、バランスの維持に重要な役割を果たします。ここに脳梗塞が発生すると、協調運動が難しくなったり、バランスを取るのが難しくなることがあります。

脳幹

脳幹は、呼吸や心拍数などの基本的な生命機能を制御します。ここに脳梗塞が発生すると、生命を脅かすような重篤な症状が現れることがあります。例えば、呼吸が止まったり、意識がなくなったりすることがあります。

脳梗塞の主要な症状

- 片麻痺:

体の片側が急に動かなくなったり、しびれたりします。特に顔、腕、脚に現れることが多いです。 - 言語障害:

言葉がうまく話せなくなったり、理解することが難しくなります。これを失語症といいます。 - 視力障害: 一方の目が見えなくなったり、視野が狭くなったりします。

- 歩行困難: 平衡感覚を失い、歩くことが難しくなります。

- 意識障害: 意識がもうろうとしたり、昏睡状態に陥ることがあります。

- 突然の激しい頭痛:

特に出血性の脳梗塞の場合、激しい頭痛が現れることがあります。 - 高次脳機能障害:脳の高次機能(計画、判断、記憶、言語など)に影響を及ぼす障害です

特に高次脳機能障害においては、以下のような特徴的な症状を認めます。

計画・問題解決の困難:日常生活での計画立てや問題解決が難しくなります。 たとえば、買い物リストを作る、料理の手順を考えるなどの作業に時間がかかったり、ミスが多くなったりします。

注意力の低下:複数のタスクを同時にこなすことが難しくなります。また、注意を持続するのが難しくなり、集中力が続かなくなることがあります。

判断力の低下:適切な判断を下す能力が低下し、リスクのある行動や不適切な選択をすることが増えることがあります。

記憶力の低下:新しい情報を覚えるのが難しくなり、短期記憶が弱くなることがあります。また、過去の出来事や人の名前を思い出すのが難しくなることもあります。

空間認識の困難:空間内での位置関係や物の配置を理解するのが難しくなり、道に迷いやすくなることがあります。

脳梗塞の治療法

脳梗塞の治療法にはいくつかの方法があります。以下に主な治療法を紹介します。

薬物療法:脳梗塞の初期治療には、血栓溶解薬が使用されます。発症から4.5時間以内に行うと効果的な治療法です。血栓を溶解する薬剤を投与します。これにより血栓を溶かし、再発を防ぐことができます。

外科的治療:場合によっては、血栓を取り除くための血管内治療(例:血管内カテーテル治療)や、血管の狭窄を改善するためのバイパス手術が行われることがあります。

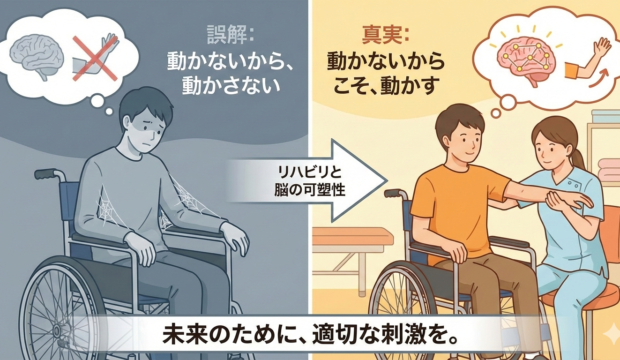

リハビリテーション:脳梗塞後の機能回復を目指して、理学療法や作業療法や言語療法が行われます。これにより、歩行や日常生活の自立をサポートします。

**

脳梗塞の予防

- 健康的な食事: バランスの取れた食事を心がけることが重要です。

- 適度な運動: 定期的な運動を続けることで、血流を良くすることができます。

- 禁煙: タバコは血管を傷つけるため、禁煙が推奨されます。

- 血圧管理: 高血圧をコントロールすることが重要です。

生活習慣の改善:高血圧、高血糖、喫煙などのリスク要因を管理し、健康的な食事や適度な運動を心がけることが重要です。

【脳梗塞リハビリミライズとは】

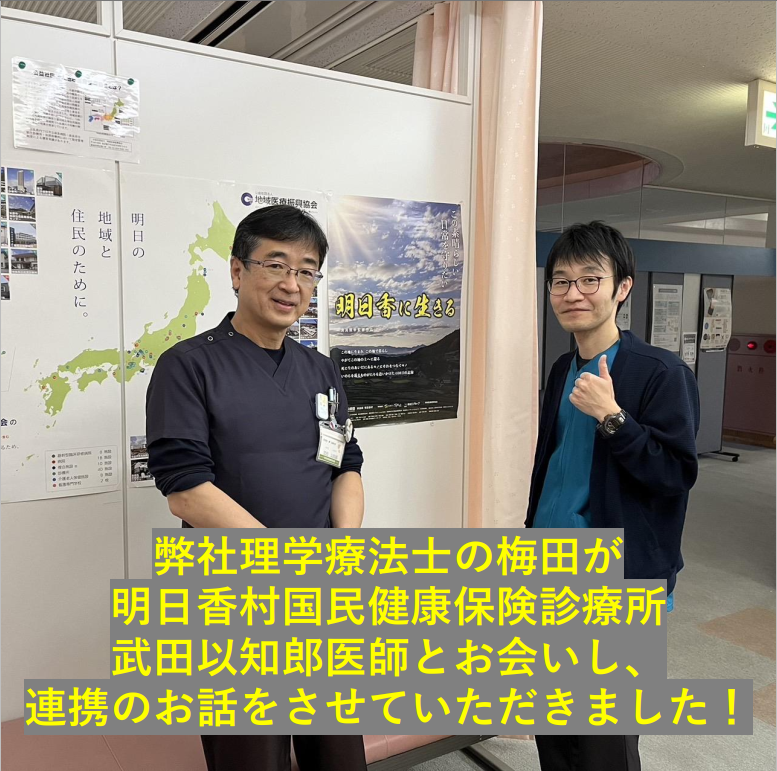

奈良や大阪を中心に脳卒中などのリハビリにお困りの方々へ自費リハビリを提供している理学療法士を中心としたオーダーメイドのリハビリ施設です。

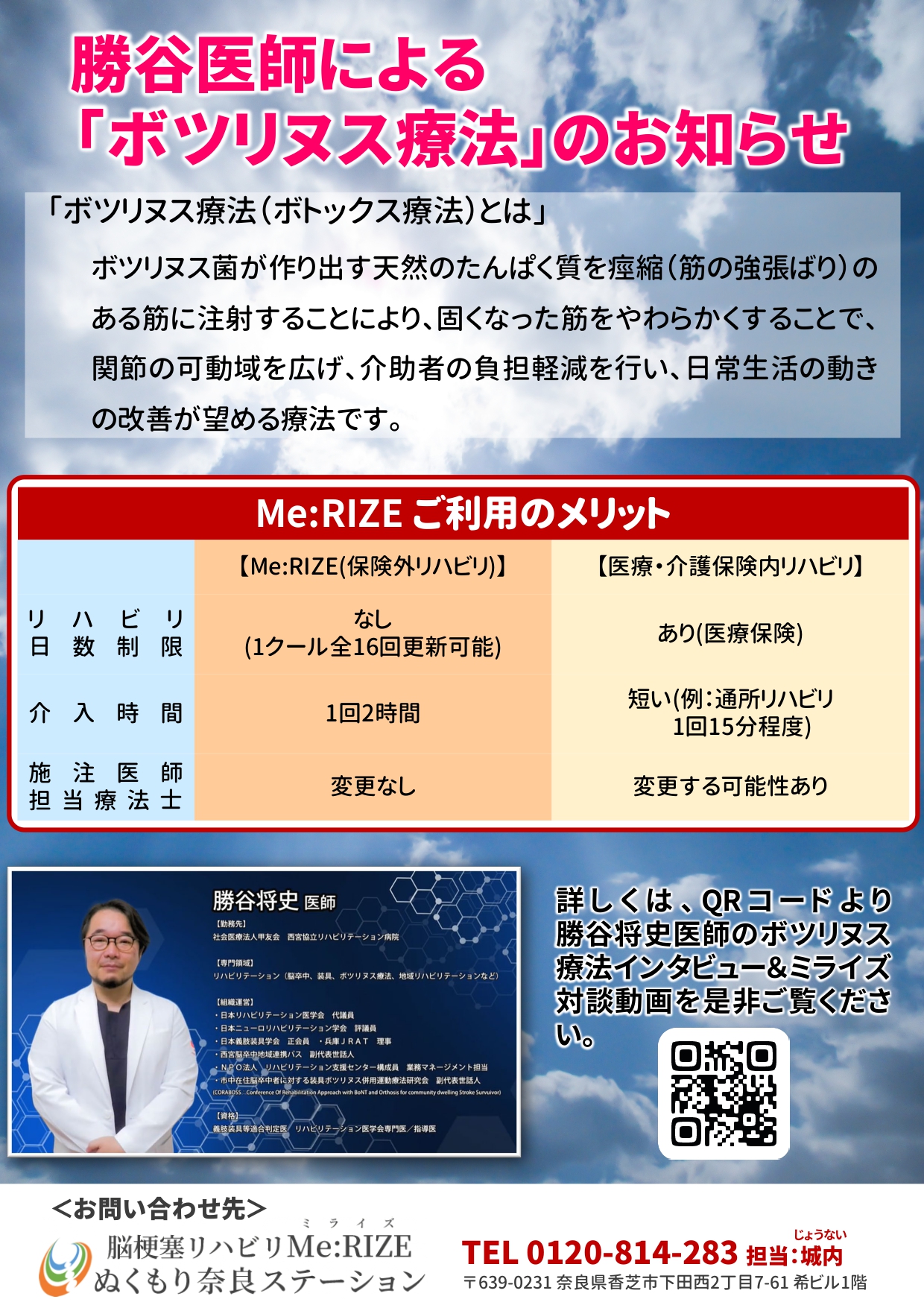

またボツリヌス療法の第一人者である勝谷将史医師に定期的に起こし頂き、脳卒中特有の筋肉のこわばりを軽減させるボツリヌス療法や装具外来をサービスの一つに持ち、医師の指示の下、安全にリハビリを受けることが可能なリハビリ施設でもあります。

リハビリが必要な方へ

必要な時、必要なだけ我々はリハビリをご提供いたします。

ミライズはあなたの未来を諦めません!

無料体験実施中です。

お問合せお待ちしております。

![脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ] 脳梗塞リハビリMe:RIZE[ミライズ]](https://nara-rihabiri.com/wp-content/uploads/2025/07/Me:RIZE_Text_Logo2.png)